こどもの日、として定着している五月五日は五節句の一つ「端午の節句(たんごのせっく)」です。柏餅(かしわもち)や粽(ちまき)を食べる、菖蒲風呂(しょうぶぶろ)に入る…という習慣、な…

続きを読む

「坂下千里子」モテ自慢バラドルからご意見番へ 過去のアンチも跳ね除けた!?〈ミュージックジェネレーションきょう出演〉

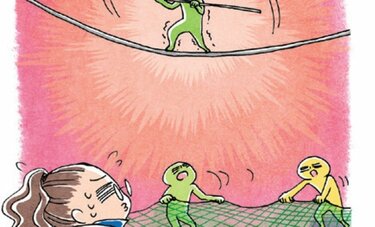

こどもの日、として定着している五月五日は五節句の一つ「端午の節句(たんごのせっく)」です。柏餅(かしわもち)や粽(ちまき)を食べる、菖蒲風呂(しょうぶぶろ)に入る…という習慣、な…

続きを読む