わたしが「はっぴいえんど」を人生ではじめて聴いたのは、高校生のときだ。

『1971年全日本フォーク・ジャンボリー』2枚組実況盤レコードで聴いたのが出会いだ。

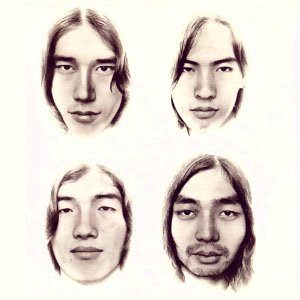

情報というのは知っている人にとっては当たり前だが、知らない人にとっては、ちんぷんかんぷんだったりするものだ。と、前置きしてから、一応「はっぴいえんど」を紹介するが、「はっぴいえんど」は細野晴臣、大瀧詠一、鈴木茂、松本隆の4人で結成されたバンドだ。

4人とも日本の音楽史上に大きな足跡を残す活躍をしたことで、「はっぴいえんど」は日本の音楽史上、忘れられないバンドとなった。

彼らの功績は、ひとことでは言い切れないほど大きくて多いのだが、誤解をおそれずにその代表的な活動を紹介すると、細野は坂本龍一や高橋幸宏とYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)をつくり、大瀧は『A LONG VACATION』を大ヒットさせ、松本は作詞家として、太田裕美の《木綿のハンカチーフ》からはじまり、松田聖子の黄金時代を飾る。鈴木もミュージシャンのほかに、プロデュースなども手がけ、活躍した。

何度か書いているが、当時のレコードは高かった。高校生のとき、わたしの1カ月の小遣いは1000円だった。多くはなかったが、少ないというわけでもないだろう。そしてレコード、LPは2000円~2500円が相場だったから、節約しても小遣いだけでは、3カ月に1枚しか買うことができない。バイトは学校で禁止だったが、家の手伝いをした。わたしの家は町の鉄工所だったが、ドリルで穴を開けたりする仕事は、あまりさせてもらえず、伝票に社判を押す程度の仕事だった。1冊押し切ると、100円もらえた。ただし、さほどたくさんある仕事ではなかった。

あとは昼食代といって、もらった金を立ち食い蕎麦などで節約して浮かしたりして貯めた。そのせいか、当時はやせていた。

そうやって貯めた小遣いなので、購入するレコードの選定には悩んだ。結果、いくつかの傾向が出てくる。

その中のひとつに、たくさんのアーティストが参加している、今で言えばフェスティバルのライヴ・レコードというのがあった。当時は、実況盤ともいった。たとえば、『ウッドストック』や『バングラデシュ・コンサート』のサントラであった。そして日本のものでは、『1971年全日本フォーク・ジャンボリー』を購入した。

なぜなら、このレコードには、はっぴいえんどが2曲、吉田拓郎の《人間なんて》、遠藤賢司の《カレーライス》、そして、岡林信康の《それで自由になったのかい》などが入っていたからだ。

高校時代、わたしは吉田拓郎も泉谷しげるも、はしだのりひこも、生で見ている。しかも、ただだ。無料コンサートだった。今思えば、レコードの販促の一環だったのだろう。

拓郎は、ディズニーの101匹ワンちゃんのノートを見ながら演奏していた。歌詞やコードが覚えられないのだといっていた。前日、酒を飲んで、いっしょにいた仲間が、田んぼを歩いていて肥溜めに落ちた話を愉快そうに話していた。

泉谷は、そのころから客とけんかしていたが、愉しそうに歌いっきった。はしだのりひこも客とけんかしていたが、最後まで歌わず、途中で怒って帰ってしまった。

どちらかというと、アコースティック・ギターを中心としたフォークが多かった時代だが、その中ではっぴいえんどは、ロック・バンドとして売り出していた。

今になってしまえば笑い話だが、当時は内田裕也などを代表として、ロックは英語で歌うものだという意見が大勢を占めていた。日本語は、ロックのリズムに乗らないという意見だ。そういう歴史をみても、はっぴいえんどは、日本の音楽を変えてきたのかもしれない。

『1971年全日本フォーク・ジャンボリー』には、はっぴいえんどの《かくれんぼ》と《春よ来い》が入っていた。この2曲はフォークではないな、とわたしでも感じた。 当時、フォークとロックを区別する基準のようなものがあって、これはボブ・ディランがコンサートで、エレキ・ギターをバックに歌ったところからの影響がおおきいと思うが、エレキ・ギターとドラムが入っているのが、ロックなのだといった感じだった。

このレコードでは、拓郎の《人間なんて》にも、はっぴいえんどがバックで演奏をしていたこともある岡林信康の《それで自由になったのかい》にもエレキやドラムは入っているのだが、一番ロックを感じたのが、はっぴいえんどだった。

その理由は、ドラムとエレキ・ギターがかっこよかったのはもちろんだが、ベースのノリとねばっこいボーカルに、他とはちがうなにかを感じたのではないかと思う。

そう、細野晴臣のベースと大瀧詠一のボーカルだ。

話は外れるが、このレコードの2曲の間で観客の歓声が入っているのだが、そのなかに「ええど、ええど」と叫んでいる人が佐野史郎だと、テレビで本人が話しているのを見た。佐野史郎は昭和30年生まれとのことなので、高校生になったころということだろうか。わたしも、いっしょに見たかった。

はっぴいえんどがカッコいいことはわかったが、なかなかレコードを買うまでには、いかなかった。2枚目の『風街ろまん』がいいらしいとは聞いていたが、そのころピンク・フロイドやキング・クリムゾンに夢中になっていたわたしは、優先順位として、はっぴいえんどにまでは届かなかった。

こんなときに重要なのは、付き合いというやつだ。

高校を卒業して、浪人生活を1年して、その間に仲良くなって、別々の大学に入っても付き合っていたのが、Y島弘美だ。

弘美といっても、男である。わたしの名も、カズミだ。小学校や中学校のとき、たとえば全校生徒の前で表彰されたりするとき(そんなこともあるのです)、「カズミだって、男? 女?」などという話し声が聞こえて、とてもいやだった。しかも、コグマですから。自分の名前が嫌いだった。今では、それなりに気にいっているが。

弘美の下宿は、西武池袋線の椎名町にあって、よく遊びにいった。終電を逃すと、泊めてもらった。近所に彼の従兄弟がいて、合流したことがあった。泊めてもらったある夜、電気を消して、布団の中で、名前の話になった。その従兄弟の名は、正美だった。

弘美がいった。

「そろばん、やったか?」

今の小学校のことを、わたしは知らないが、わたしたちの小学校時代には、そろばんの授業があった。

「学校で、まとめてそろばんを買うじゃないか。おれの名前は、Yだから、あいうえお順で、男の最後なんだよ。そのせいだと思うんだけど、赤いそろばんケースがきちゃったんだよ。そのとき、おれは、不覚にも泣いてしまったんだ。あのときのことは、今思っても不覚だった。」

「その気持ち、よくわかるよ」と、正美と一実は起き上がり、また飲み始めてしまった。

そのとき、弘美がかけたレコードが、はっぴいえんどの『風街ろまん』で、わたしは《抱きしめたい》をはじめて聞いたのだった。《抱きしめたい》は、今でもカラオケで歌っている。

その後、「女みたいな名前だけれど負けないぞ」というチームを作り、千春と千秋がはいってきたが、いつのまにか、そのチームの活動は、たいしたことをすることもなく消えてしまった。しかし、弘美との付き合いは続き、細野晴臣の『泰安洋行』や大瀧詠一の『NIAGARA MOON』 などを聴かせてもらった。

今回はこの2人を取り上げようと思っていたのだが、いつも同様、導入が長くなってしまった。続きは、次回に持ち越すとして、細野晴臣は、いまでも旺盛なライヴ活動をしている。ひとつのライヴではなく、ライヴ・スケジュールを紹介しておこう。[次回4/30(水)更新予定]

■細野晴臣ライヴ情報

http://www.hosonoharuomi.com/live/

小熊一実

小熊一実