検索結果452件中

301

320 件を表示中

脚本家・中園ミホ、西郷隆盛の曽孫・隆文さんに大河ドラマ「西郷どん」への思いを聞く

二人は初対面だったが、すぐに意気投合。西郷隆盛がそうだと言われていたのと同じように、隆文さんも体は大きいが手は小さく、気さくでよく笑う/西郷隆文(さいごう・たかふみ、左):1947年生まれ、陶芸家。日置南洲窯代表。西郷隆盛の曽孫にあたる。2011年度・現代の名工、12年度・黄綬褒章受章。来年、台湾での個展を準備中/中園ミホ(なかぞの・みほ、右):1959年生まれ、脚本家。代表作に「はつ恋」「Doctor-X 外科医・大門未知子」「花子とアン」など多数。大河ドラマ「西郷どん」の脚本を担当した(撮影/写真部・片山菜緒子)

明治維新150周年の今年、林真理子さんと中園ミホさんの女性タッグが描き、注目を集めたNHK大河ドラマ「西郷どん」。中園さんと、西郷隆盛の曽孫・西郷隆文さんが、初めて顔を合わせ、西郷どんに思いを馳せた。

* * *

1年にわたり西郷隆盛の人生を追った大河ドラマ「西郷どん」もいよいよ佳境。11月中旬、脚本家・中園ミホさんと西郷隆盛の曽孫・隆文さんの対談が実現した。

中園ミホ:隆文さんのご著書『西郷隆盛 十の「訓え」』は、脚本執筆時、聖書のように手元に置いていました。「西郷どん」、見てくださっていますか?

西郷隆文:かぶりつきで、時に涙しながら見ていますよ。先日の第43回、閣議での朝鮮使節派遣をめぐる大久保(利通)さん(以下大久保)と西郷(隆盛)さん(以下西郷)のやりとりは、痛いほど気持ちがわかりました。大久保が岩倉(具視)に乗ったのは、大久保がやらなければ日本から薩摩が消えてしまうから。「鬼になっても自分は残る」と、目で言っているように感じました。西郷は大久保に「きばれ」と託したと私は感じました。もしかすると、薩摩の人間でないとわからないかもしれません。

中園:薩摩には、郷中教育が根づいていますよね。子どもの頃から年長者が先生となり兄となり学んで過ごして、特別な絆があるのでしょう?

西郷:兄弟以上のつながりで、下加治屋町の子どもたちはわかりあっていたと思います。薩摩に帰る前に大久保を訪ねた西郷の「いつか鉄道が通ったら」というセリフにはしびれました。

中園:あのシーンは大きな反響がありました。鈴木亮平さんと瑛太さんは、西郷と大久保を演じた1年半の間、薩摩の男として生きて、せりふやト書きを超えた演技をしてくださった。友情という言葉では追いつかないものがありました。

西郷:クランクアップ後に鹿児島であったイベントにお二人が来たんですが、瑛太さんが「二人で見つめ合いながら」とおっしゃっていたのが印象的でした。男同士の深いドラマが生まれたと感じますね。

中園:二人とも役に入り込まれていました。撮影も維新後になると、瑛太さんは楽屋に籠って役作りをされていて、鈴木さんは体重を増やすために、お見かけするといつもバナナなど召し上がっていて。膨らんだおなか、綿を入れていると思ったら、自前なんですよ。「自分は不器用だから、体から作っていかないとできない」とおっしゃっていたけれど、まるで西郷が乗りうつったようでした。

西郷:大河の脚本を書くのは、大変なお仕事でしょう?

中園:脱稿してしばらく経ちますが、まだ呆けています。「西郷どん」ロスですね。西南戦争前後を書いていたとき、実は不思議なことがあったんです。窓を閉め切ってエアコンをつけているのに、馴染みのない苦そうなタバコの匂いがするんです。西郷はキセルが好きで、大久保もヘビースモーカーだったそうですから、二人が「しっかり書け」と見張りに来てくれたんじゃないかと思って。すごくうれしくなりました。

西郷:西郷を描くことになったきっかけはなんですか?

中園:3年ほど前、「西郷どん」原作の林真理子さんと鹿児島に行ったんです。そこで、西郷のダイナミックで人間らしい人生を知りました。それまで西郷のイメージは「ひたすらすごい人」。林さんと「こんな人間らしい西郷なら私たちにも書けるかも」と話したんです。

中園:西郷を描くのが私たちでいいのか、迷いもありました。西郷と、藩命により奄美大島に潜居していた時の妻、愛加那さん(以下愛加那)の話を敬愛する田辺聖子さんが書こうとしていたと聞いて、林さんは書くと決意したそうです。愛加那はどんな女性だったんですか?

西郷:あまり聞かされていませんが、働き者だったと。結婚式も挙げていて戸籍謄本もあるから、西郷にとって、とても大切な女性だったのでしょう。愛加那を鹿児島に呼ぶ用意があるという手紙も見つかっています。

中園:西郷は頻繁に米や手紙を送り、「戦が終わったら奄美で一緒に畑で働こう」とも書いていますね。

西郷:薩摩に呼び戻されていなかったら、奄美に残ってそんな暮らしをしていたと思います。

中園:愛加那は畑で亡くなったと伺いました。西郷が残した畑ですよね。愛加那は自分のもとから離れても深く西郷を愛していた。そこまで女性に愛される西郷はどんな人だったんだろう。そういう想像力、女はよく働くんです(笑)。

隆文さんは、隆盛と愛加那の息子、菊次郎を祖父に持つ。

中園:菊次郎さんの人生も、ドラマチックですね。奄美で生まれ、留学をして、西南戦争で片足を失い、台湾に行き、京都市長になり。菊次郎さんの人生も大河ドラマになりますよね。林さんは、写真の印象も鮮烈だったみたいです。写真の前で足を止めて、「なんていい写真」とほれぼれと見上げていました。

西郷:先日、京都の近代化に貢献したと、京都市から菊次郎宛てに特別感謝状をいただきました。そんなふうに注目されるのは初めてでうれしかったですね。

中園:今日お会いすることもそうですし、菊次郎さんに導かれて、今回の大河が成り立っている気がします。ずっと菊次郎を誰が演じるかを考えていました。そうしたら、ある日、西田敏行さんが菊次郎を演じている夢を見たんですよ。「菊次郎は西田さんしかいない」という気持ちになって、思い切ってオファーしたら、快諾してくださった。

西郷:実は私、菊次郎を西田さんが演じるのではと、大分前に感じていたんです。最後のナレーションの「今宵はここらでよかろうかい」というせりふも、菊次郎が京都で昔語りをしていると考えれば、話が通りますからね。

中園:すごい直感力ですね。菊次郎さんは、どんな方だったんですか?

西郷:寡黙で、父たちが何を言っているか慮らないといけない人だったそうです。父も厳しい人でした。食事や動物園に一緒に行った記憶はないです。

中園:薩摩の男ですね。隆文さんのお母様は島津家ですよね。

西郷:はい。母が日置島津家です。母方の祖父に、島津家別邸「仙巌園」が博物館(尚古集成館)を開くとき、館長の誘いが来たそうですが、「わしを門番にするのか!」とすごく怒ったそうです。結局、やったそうですが(笑)。小学校3年生の時にあった葬式は、盛大でしたね。

中園:そういう方の血が流れていること、意識されますか?

西郷:子どもの頃は全く意識していなかったんです。20歳前、喧嘩をして顔を腫らして帰った時に母親から「新聞に名前が載りますよ」と諭されて、意識するようになりました。

中園:それまで喧嘩は多くなさっていた?

西郷:高校生の時はお互いの高校を背負って喧嘩していました。いまは先に手を出したら負けですが、当時は喧嘩両成敗だったから、先手必勝でしたね(笑)。

中園:大河の1話目、喧嘩のシーンが多くて。薩摩は人口の4分の1が侍だったんですものね。隆文さんは焼酎のプロデュースもされていると伺いました。

西郷:焼酎が好きなんです。福岡県朝倉市の酒蔵が昨年の豪雨で被災して困っていると聞いて。アルコール度数35.3度の「Saigosan」と通常の25度の「Arikanasan」の2本に、私の器をセットにしました。

中園:私もお酒は大好きです。そのふたつを割って飲んだら、「菊次郎さん」ですね!

西郷:ははは、いいですね。

(編集部・熊澤志保)

※AERA 2018年12月10日号

なぜ、「ZOZOTOWN」の前澤社長は一代で1兆円企業を築けたのか? そして、剛力彩芽との相性は?

※写真はイメージ

99%の人間関係は『9code(ナインコード)』で解決できる!

経営コンサルタントである著者が、歴史上の偉人から有名タレント、経営者まで、世界最古の『易経』をベースに、運命学、帝王学などを交え、1万人のサンプリングを体系化。「水の一白」「大地の二黒」「雷の三碧」「風の四緑」「ガイアの五黄」「天の六白」「湖の七赤」「山の八白」「火の九紫」など、歴史上の偉人から有名人まで、人間は9タイプしかいない。「本当の自分」がわかり「人間関係」の悩みが解消するという『“強運を呼ぶ”9code(ナインコード)占い』が発売たちまち第4刷となった。

『9code(ナインコード)』とは一体どんなものか?2034年までの幸運バイオリズムが一目でわかるという著者にこっそり語ってもらった。今回は「ZOZOTOWN」前澤友作社長を取り上げる。

●ナインコードから導かれる一兆円企業誕生の裏側

国内最大のファッション通販サイトを展開し、わずか10年足らずで時価総額1兆円を突破した超敏腕経営者。

あなたは誰を思い浮かべますか?

ピンときた方もいますよね。

「ZOZOTOWN」を運営する「株式会社ZOZO」の代表取締役社長・前澤友作氏です。

ここ最近では、事業に関連することだけでなく、女優の剛力彩芽さんとの交際でも話題になりました。

2007年、東証マザーズに上場したときの時価総額は366億円でしたが、2018年夏には大台となる1兆円を突破しました。

業績は上場以来10期連続増収増益というのですから驚きです。

何より、一代で1兆円企業を築き上げたという実績こそが、同じ経営者として心から尊敬します。

ところで、前澤社長はなぜ、たった一代で1兆円企業を成し遂げることができたのでしょうか。

元々、高度なビジネスセンスがあったからでしょうか。それとも経営戦略がズバ抜けていたからでしょうか。

実は、ナインコードで彼の人柄を探っていけば、メディアでは絶対に語られない“1兆円企業誕生の秘密”が浮かび上がってきます。

経営の神様と呼ばれた松下幸之助氏、ソフトバンクの孫正義氏とのある共通点も見逃せません。

経営者の皆さんにとっては必読の回となっておりますので、ぜひ最後までお読みください。

●七赤の成功者である松下幸之助、孫正義にも共通する 前澤社長の「集めて、流して、広める」ビジネスモデル

まずは前澤社長のナインコードを明らかにしましょう。

彼は、1975年11月22日生まれの「湖の七赤」です(→どんな人も9タイプに分かれる判定法は『“強運を呼ぶ”9code(ナインコード)占い』参照)。

七赤人の特性、あなたは覚えていますか?(→本連載第12回「ひふみん、藤井四段、松下幸之助……誰も教えてくれなかった【湖の七赤】の意外な正体」参照)

一番に思い出してほしい七赤人の気質は、小川を集めて湖をつくる人だということです。

つまり、集めて流す・広げる=流通させる特性を持つ人であり、お金も商材もどんどん流通させることで、“自身の富”を築いていける人間なのです。

こう考えると、前澤社長は、まさに七赤として典型的な成功パターンを描いています。

いまや国内最大のファッション通販サイト「ZOZOTOWN」は、元は自らでサイトを設計し、カタログ通販からネット通販へと移行させたことで完成されたものです。

これが、若い世代を中心にメガヒットし、1兆円企業へと成長を遂げました。

まるで「湖の七赤」の使命を体現するかのように、人気のファッションブランドを集め、ネット網を通じて販売することで、「集めて、流して、広める」を実行し、大きな成功をつかんだのです。

「湖の七赤」の人が成功する共通点としては、ビジネスモデルの中に「集めて、流して、広める」という過程が入ることです。

代表的な七赤人といえば、松下幸之助や孫正義が挙げられます。

松下幸之助は事業の中に「水道哲学」を見出しました。

これは、水道から流れる水のように、物資を次々に供給させて物価を安くし、すべての人々を幸せにする考え方です。

孫正義は、昔からお金をあるところから集め、それを未来ある事業にどんどん投資することで着々と事業の拡大をしてきた人物です。

この偉大な経営者の二人も、七赤らしく、「集めて、流して、広める」を実践することで成功を手にしていますよね。

気質を磨いている七赤人は、考え方が柔らかく融通性があります。

口も上手で、説得力があり、社交性にも優れているので、お金集めが他のナインコードと比べてもダントツに上手です。

生涯を通じて、「集めて、流して、広める」を徹底していれば、お金に困ることがない人生を送れるのが七赤人の大きな特徴なのです。

前園社長はまさに自身の天性を存分に発揮していますので、業績はこれからも伸びていくでしょう。

●競争は嫌い。七赤の平和主義の心が生んだ、「ZOZO」の企業理念の奥深さ

「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」

これが、前澤社長の運営する「株式会社ZOZO」の企業理念です。

前澤社長自身が考案したこのスローガンです。

「誰もがいつも笑っていて、人が幸せで、世界が平和な状態にある。そこに貢献できる会社がいいなと思った」(出所:講談社現代ビジネスより)

前澤社長は、上のような思想のもとに基本理念を生み出したと言いますが、実に、七赤らしい思考だと驚いています。

七赤の人は、争いを好まない、平和主義者が多い傾向にあります。

それは、七赤人の役割に関係しています。

七赤を象徴するのは「湖」。湖と言えば、動物たちが癒しをもとめて集まるオアシスです。

自分自身がオアシスとなり、人がどんどん集まるからこそ繁栄できるわけです。

人々が癒しを求めて集まる場に“争い(競争)”はいりません。

きっと、前澤社長も(無意識に)心の奥底で、七赤としての、自分自身が世界のオアシスになって、平和な世の中をつくりたいという願いがあったのでしょう。

前澤社長は、昔から争いごとが好きではなく、二組に分かれて競い合う運動会や、学生時代のテストで順位を公表するのにも違和感を覚えていたと言います。

実際、会社の給料形態は有名で、全社員が基本給もボーナスも一緒です。

(社員間での)無駄な争いをなくして、全社員がお客様を幸せにするというミッションを大切にすることを目指していると聞きますから、まさに、「THE・七赤」と言っても過言ではないでしょう。

非常に七赤として、成功をつかみやすい、素晴らしい考え方を持っています。

●前澤社長のコレクター精神は湖の七赤の「〇〇」が生んでいる!?

前澤社長は、とにかく凝り性な性格で有名です。

好きなったら何でも集めてしまう、超コレクターなのです。

ワインが好きで、自宅のワインセラーには3000本以上を所有しているという記事がありました。

他にも、世界で限定77台しかないアストンマーティンや、数億円 もするイタリアの高級車パガーニ・ゾンダなどを買い揃えていると言います。

アートでも美術品が大好きで、モダンな家具やアンティークな品物を多数所有します。社内にはあふれるばかりのアート品の数々が並び、おしゃれな空間を醸し出しているようようです。

湖の七赤人は、コレクターの気質も強く、なんでも集めたがる傾向があります。

それは湖としての「溜める」作用が働くからです。湖は水をためておきますよね。これと同じで、興味のあるモノはどんどん収集し、溜めていきます。

ただ面白いのは、モノは溜めますが、お金は溜めないということ。

江戸っ子は宵越しのお金は持たないと言いますが、七赤人も、この気質があります。

前澤社長も、多数のコレクションをお金に糸目をつけずに収集するあたりや、千葉の球場の命名権に31億円を使うところなどを見ても、七赤らしいですよね。まさに、七赤としての独特の金銭感覚を持っているのです。

●剛力彩芽はパートナーとして最適なのか?ナインコードで二人の相性を丸裸に!

さて、前澤社長の話題となると、いまや必ずと言っていいほど同時に話題が上がるのが交際相手の剛力彩芽さんです。

ディズニーデートを匂わせたり、世間があっと驚くようなインスタグラムでの投稿だったりで話題の尽きない二人ですが、実際のところ、相性はどうなのでしょうか?

ナインコードで見ていくと、実に面白いことがわかります。

剛力さんは1992年8月27日生まれで、ナインコードは「山の八白」です(→誰でも9タイプに分かれる判定法は『“強運を呼ぶ”9code(ナインコード)占い』参照)。

前澤社長の「湖の七赤」と剛力さんの「山の八白」。

この間柄は「相生(そうしょう)」の関係と呼ばれ、生む・生まれる、育む・育まれる、というように互いをよい方向に導くエネルギーがあります。

この二人の場合ですと、八白の剛力さんが「土」のエネルギーを持ち、「金」のエネルギーを持つ七赤の前澤社長にプラスとなる影響を与える巡りです。

女性が男性にエネルギーを与えて支える立場でもありますので、「ZOZO」の経営は今後も上昇気流に乗っていけるのではないでしょうか。

バイオリズムで見ても七赤である前澤社長は、今年【陽2年】の位置におり、ここからあと2年間は何事も上昇気流に乗ってうまくいく傾向にある【陽】の時期です。これからの2人の展開と、「ZOZO」の成長が楽しみです(→バイオリズムについての詳細は『“強運を呼ぶ”9code(ナインコード)占い』を参照。2034年までのあなたのバイオリズムが書かれていますので、ぜひ年末年始にご活用いただき、来年はさらによい年にしてく

ださい)。

中野 博(Hiroshi Nakano)

信和義塾大學校創設者兼塾長、経営コンサルタント。早稲田大学商学部卒業。ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院ブランディング実践講座エグゼグティブコースを修める。ハーバードビジネススクールでは経営学を学ぶ(いずれも短期集中型の経営者クラス)。1992年、地球サミットに国連認定ジャーナリストとして参加したことを契機に環境ジャーナリストとして活動。1997年の地球温暖化防止京都会議を機に、株式会社エコライフ研究所設立。環境ジャーナリストとしての取材・分析力と経営コンサルタントとしての提案力をベースに、800社以上を環境ビジネスに参入させ成果を挙げる。その傍ら、住宅、環境を軸にした本を多数出版(本書が30冊目)。講演依頼も多く、国内外で2000回以上の実績。2005年、教育研修会社の株式会社ゴクーを設立。1万人のサンプリングを体系化した『9code(ナインコード)』をもとに、信和義塾大學校で指導にあたるほか、企業や各種組織で『9code』を利用したコンサルティングや人材活用研修も多い。現在、信和義塾大學校は、世界6ヵ国20都市以上にあり、塾生は700名超。

米長邦雄だけは見抜いていた!「雷の三碧」羽生善治はなぜ、勝ち続けるのか?

羽生善治さんを「9code」でみた結果は…?(※写真はイメージ)

99%の人間関係は『9code(ナインコード)』で解決できる!

経営コンサルタントである著者が、歴史上の偉人から有名タレント、経営者まで、世界最古の『易経』をベースに、運命学、帝王学などを交え、1万人のサンプリングを体系化。「水の一白」「大地の二黒」「雷の三碧」「風の四緑」「ガイアの五黄」「天の六白」「湖の七赤」「山の八白」「火の九紫」など、歴史上の偉人から有名人まで、人間は9タイプしかいない。「本当の自分」がわかり「人間関係」の悩みが解消するという『“強運を呼ぶ”9code(ナインコード)占い』が発売たちまち第4刷となった。

『9code(ナインコード)』とは一体どんなものか?2034年までの幸運バイオリズムが一目でわかるという著者にこっそり語ってもらった(文中敬称略)。

●将棋界のレジェンド羽生善治を「9code」で斬る

最近は、将棋界発の話題が一般のマスコミに出てくることが多くなりました。

藤井聡太さんの29連勝という躍進ぶりや、“ひふみん”こと加藤一二三さんの引退劇とその後の名タレントぶり。

そして、羽生善治さんによる前代未聞の「永世七冠」という大快挙と国民栄誉賞。

この羽生さんの若き頃に、藤井さんをダブらせる将棋ファンも多いことでしょう。

今回は、注目の的である、羽生善治さんを「9code」で見ていきましょう。

●「雷の三碧」の羽生だからこそ

羽生善治さんは1970年9月27日生まれ。「9code」は「雷の三碧」です。

「雷の三碧」と言えば勇気りんりん! 若々しさと情熱あふれるパワーが魅力です。

陽気が立ち始める中、突然春雷がとどきわたるように、その強さとエネルギーあふれる行動力に周囲は魅了されます。

羽生さんのこれまで積み上げてきたその軌跡を振り返っただけでも、羽生さんの「雷の三碧」らしさが多々、見受けられます。

羽生さんのすごいところは、2017年12月の竜王位獲得が通算99回目のタイトル獲得で、これは将棋界ダントツなのです。

現役棋士で2番目は通算27回の谷川浩司さん(1962年4月6日生まれ)ですから羽生さんの偉大さが明白です。

相撲で言えば大鵬、北の湖、白鵬。とにかく強い。

将棋の世界は、プロ棋士が二百名程度の狭い世界ですが、トップをとれるのはそのうちほんの一握りの人たち。ましてや複数のタイトルを保持するなんて、片手にも余るほどの弱肉強食の厳しい勝負の世界です。

そんな厳しい世界に羽生さんは、1985年、15歳の時、中学生棋士としてプロデビュー(「9code」のバイオリズムは【陽1年】)。

1989年、19歳で初タイトルの竜王位を獲得(同【陽5年・陰1年<合期>】)。

1996年(同【陽3年】)25歳で七冠の同時制覇という空前の記録も達成しています。

厳しい世界で勝ち続ける羽生さんは、竜王を除く永世六冠を獲得していましたが、「永世竜王」までの道は長かった。

永世竜王の達成基準は連続五期か通算七期。あと一期だけ足りない状態がここ数年あり、もうチャンスはないと周囲から思われていた中での2017年12月、竜王位の獲得は、羽生さんのバイオリズム【陰2年】でありました。収穫の秋2年目の輝かしい成果となったのです(*バイオリズムについては『“強運を呼ぶ”9code(ナインコード)占い』参照)。

●「10の220乗」の棋譜数を操る「三碧」ならではの圧倒的な直観力

「雷の三碧」は、暗闇を強烈な光で明るく照らすように、先がわからない未来を自らの強烈な意思と勇気で切り開いていく力、インスピレーションを持っています。

将棋の棋譜数は「10の220乗」とも言われ、盤面はもはや無限に広がる宇宙のようなものです。そんな中でいかに駒の流れをつくっていくのか。

次のような「雷の三碧」らしい羽生語録があります。

「一局の中で、直感によって、パッと一目見て『これが一番いいだろう』と閃いた手のほぼ7割は正しい選択をしている」(羽生善治著『決断力』より)

将棋の世界は、「直感」「読み」「大局観」。

これらを駆使して戦いに望んでいると言われています。

羽生さんはプロの世界に入ってからすぐに頭角をあらわし、常にトップ棋士として経験を積んできました。

その結果が、今時点での通算成績1400勝565敗(2018年4月19日対局分まで*日本将棋連盟ホームページより)。

この膨大な経験値が、羽生さんの「直観力」の成熟度をあげないわけがありません。

この語録通り、羽生さんの直観力=インスピレーションは、確信に近いレベルにまで昇華させ、さらにそれを自分への信頼と自信へという「強さ」の糧にしてきたともいえるでしょう。羽生さん自身が「雷の三碧」の「天の才」の塊のようなものですね。

●純粋さが光る「三碧」の強さ!世界を極めた原動力は〇〇!

すでに将棋界の頂点に達した感のある羽生さん。

もちろん、今後も記録の更新など楽しみはありますが、一つの世界を極めた人がさらに前進していくのに何が必要でしょうか。

今後は何が羽生さんのモチベーションになっていくのでしょうか?

米長邦雄永世棋聖(故人)が生前受けたある出版社のインタビューで、羽生さんの強さは単純明快だと語っています。

米長さん曰く

「純粋に将棋が好きであり、愛している」

「それも度が過ぎるほど好きだから強い」

「それだけなんです」

羽生さんはトップ棋士として君臨している今でも、少年の頃の「将棋・愛」を持ち続けているのです。

好きなことをとことん突き詰めていく。

どんな困難なことがあってもあきらめないで前へ進んでいく。

そんな「雷の三碧」羽生善治さんの生き方を見ると、なんだか勇気が湧いてきますよね。

中野 博(Hiroshi Nakano)

信和義塾大學校創設者兼塾長、経営コンサルタント

早稲田大学商学部卒業。 ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院ブランディング実践講座エグゼグティブコースを修める。ハーバードビジネススクールでは経営学を学ぶ(いずれも短期集中型の経営者クラス)。1992年、地球サミットに国連認定ジャーナリストとして参加したことを契機に環境ジャーナリストとして活動。1997年の地球温暖化防止京都会議を機に、株式会社エコライフ研究所設立。環境ジャーナリストとしての取材・分析力と経営コンサルタントとしての提案力をベースに、800社以上を環境ビジネスに参入させ成果を挙げる。その傍ら、住宅、環境を軸にした本を多数出版(本書が30冊目)。講演依頼も多く、国内外で2000回以上の実績。2005年、教育研修会社の株式会社ゴクーを設立。1万人のサンプリングを体系化した『9code(ナインコード)』をもとに、信和義塾大學校で指導にあたるほか、企業や各種組織で『9code』を利用したコンサルティングや人材活用研修も多い。現在、信和義塾大學校は、世界6ヵ国20都市以上にあり、塾生は700名超。

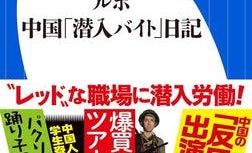

働き方、おかしいのは日本人? 中国で"潜入労働"した著者のトークイベントが開催

『ルポ 中国「潜入バイト」日記 (小学館新書)』西谷 格 小学館

今日本でも話題の「働き方」ですが、働き方について大いに考えるトークイベントが、下北沢の本屋B&Bで行われます。

これは、今年3月に刊行された新書『ルポ 中国「潜入バイト」日記』(小学館新書)に絡めたイベントで、この本の著者で、実際に自身が中国人の働く現場に潜入&労働したライター・西谷格さんと、日本人の働き方を研究し、『社畜上等!』『なぜ残業はなくならないのか』などの著作がある評論家・常見陽平さんが登壇。日本と中国の働き方の違いや、働き方改革についてをテーマに激論を交わします。

「社畜」「ブラック企業」「サービス残業」など、現在の働き方改革をめぐる日本人の労働意識は一切ない中国人。もしかして、会社に忠誠を尽くす日本人のほうが、世界的に特殊なの......? 他国、他文化の働き方を紐解くことで、これまで普通だと思っていた働き方を新たな角度から客観的に分析することができるかもしれません。

アルコールを交えてトークを楽しめるこのイベント。気になった方は、詳細など本屋B&Bの公式サイトでチェックしてみてください。

■本屋B&B

http://bookandbeer.com/

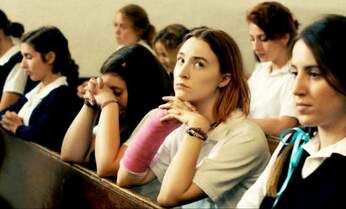

天才少女も24歳 独占・シアーシャ・ローナン4度目の主演女優ノミネート作品を語る

『レディ・バード』6月1日(金)より、TOHOシネマズ シャンテ他にて全国ロードショー 配給:東宝東和 (c)Merie Wallace, courtesy of A24

『レディ・バード』6月1日(金)より、TOHOシネマズ シャンテ他にて全国ロードショー 配給:東宝東和 (c)Merie Wallace, courtesy of A24

13歳の時に『つぐない』でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされ、アカデミー賞史上最年少の候補者として歴史を作ったシアーシャ・ローナン。そんな彼女も現在24歳。

この若さで、今やアイルランドを代表する大女優へと成長した。10代の頃から堂々主演を演じた映画は、ピーター・ジャクソン監督の『ラブリー・ボーン』(アカデミー賞主演女優賞に再度ノミネート)、ジョー・ライト監督の『ハンナ』、ニール・ジョーダン監督の『ビザンチウム』など、スタジオ・ジブリの『アリエッティ』では英語版のアリエッティの声を演じ、文芸映画からホラー、SFと演技の幅も広い。さらに2015年公開の『ブルックリン』では三度アカデミー賞主演女優賞にノミネートされ、世界中の映画賞を総なめにした。

そして4度目のアカデミー賞主演女優賞ノミネート作となったのが、『レディ・バード』だ。女優としても活躍する米グレタ・ガーウィグのソロ監督(共同監督作はあり)デビュー作である。監督自身の自伝的な要素を織り込んだ、ティーンエイジャーの主人公クリスティーン“レディ・バード”・マクファーソンをシアーシャが演じた。時には無鉄砲、夢に突進するレディ・バードは性別、世代を超えて世界中を魅了した。シアーシャ・ローナンを独占インタビューした。

――長い間子役として活躍していましたが、有名な子役の中には道を踏み外してしまった人もかなりいます。あなたがこうやって素晴らしい大人の俳優さんに成長できた理由は?

「子役でいることに大変なことなんて何もない。演技は好きで、とても楽しいの。今もそれは変わらない。大人になるにつれて経験も積み演技が技へと変わっていく。自分のテイストも生まれ、プロジェクトに対する関心も高まる。子供の頃はとにかく演技が好きで楽しかったわ。ストレスがあったとしたらビジネス面の問題だったと思う。プロジェクトに対しイエスやノーを言うのが難しかった。撮影に入ってしまえば、好きな映画を作っているんだから、楽しい。動機は明確だから。子供のころは両親が撮影所の近くに家を借り、撮影が終わったあと毎晩家族で食事した。撮影所の中で起こっていることにはあまり大人の世界には関わりにならなかったわね。仕事面で学ぶことはあっても、裏側のことは知らなかった。ベストな形だったと思う。素晴らしい人たちと一緒に仕事ができて、それでいて家族が守ってくれていて」

――あなたの役は監督自身の自伝的要素もあります。この役つくりで大変だったことは?

「その点は責任重大だったと思う。100%彼女というわけではないにしてもね。あのキャラクターの中には、グレタの要素がそれは沢山つまっているから。またこれは彼女にとって初の監督作となるわけだし。彼女のためにも、描こうとしている世界を正確に演じたかった。レディ・バードというキャラクターを2人で作り上げていくうちに、このキャラクターが私達ふたりの分身のようになっていった。誰もが一緒にいたくなるようなクールなティーンエイジャーとして、正確に演じたかった。演技では作品によって役つくりの過程が違う。この映画の場合はシーンによっても異なる。というのは成長過程にいる少女だから。レディ・バードは自分をみつけようとして模索している、それを自分でもやったの」

――演じていてこれこそレディ・バードだわ!と感じた瞬間はありましたか?

「最後に撮影したシーンかな。映画では最初のシーンになるわけだけれど。あの頃までには、ほとんど全部のシーンの撮影が終了していた。母親役のロリー・メトカーフと一緒に車に乗っていて飛び降りるシーン。演技を始めるとすぐにロリーと私は息がぴったりで、お互いをぶつけあって演技した。まさにコレよ、と思った瞬間だったわ」

――その母役のロリーとの共演も素晴らしいですが、母娘役を演じるにあたり、2人でどんな準備をしましたか?

「最初からロリーと私の間には、特別なケミストリーがあったと思う。仕事に対する姿勢が似ているし、仕事に真剣だけれど楽しくやりたいと思っている。撮影前には1日くらいしか一緒に過ごせなかったの。脚本の一緒のシーンを呼んで、どこに焦点をあてるか話し合った。2人が言い合う時の立場がシーンによって異なっていたから。あまり準備期間はなかったから、多くを本番にまかせるしかなかった」

――レディ・バードがキャラクターとしてこれほど魅力的なのは何故だと思いますか?

「自分らしくいることを恐れていないから。自信があり、不確かなことも沢山あるけれど、それに体当たりでぶつかっていく。失敗することを恐れていない点が彼女の強みだと思う。また自分の信じたことは真剣に取り組んでいくという点も、とても魅力的だと思う」

――自分と共通点があると思いますか?

「いくつかあると思うわ。私は彼女ほど反抗的ではないけれど、思ったことをはっきり言うところはよく似ていると思う。彼女は自分の事を良く分かっていて、はっきりした夢を持っている。その点も共通点だと思う。また友情は彼女にとって大切だという点も。ただ友達に対する態度が時々間違っていたりもするのだけど(笑)」

――あなたと実のお母さんとの関係はレディ・バードと比べてどうですか?

「かなり違うわ。私と母はとても仲が良く親密だから。言い合いになったりすることはない。いつも電話で話したり、SMメッセージいしたり、友達みたいなの」

――アカデミーをはじめ多くの賞に本作はノミネートされ、本年度の話題作となりました。どんな理由があると思いますか?

「これまでに『レディ・バード』のような映画がなかったからだと思う。これほど10代の少女を正確かつ正直に描いた映画はあまりない。主人公はレディ・バードだけれど他のキャラクターも、細心の注意を払い時間をかけて作り上げた。それによってレディ・バードの世界を内側から描くことができたと思う。10代の少女の視点や彼女が友人の立場を理解しようとする気持ちや、そういった過程が上手く描かれていると思う。良い映画がそうあるべきであるように。ありきたりの10代コメディーとは違っていていると思うの」 (取材と文・Yuko Takano)

辺見えみり、中島美嘉、松田龍平……相次ぐ離婚ラッシュの意外な理由

そもそも「ケンカや争い」って、なぜ起きると思いますか……?(※写真はイメージ)

99%の人間関係は『9code(ナインコード)』で解決できる!

経営コンサルタントである著者が、歴史上の偉人から有名タレント、経営者まで、世界最古の『易経』をベースに、運命学、帝王学などを交え、1万人のサンプリングを体系化。「水の一白」「大地の二黒」「雷の三碧」「風の四緑」「ガイアの五黄」「天の六白」「湖の七赤」「山の八白」「火の九紫」など、歴史上の偉人から有名人まで、人間は9タイプしかいない。

『9code(ナインコード)』とは一体どんなものか?2034年までの幸運バイオリズムが一目でわかるという、『“強運を呼ぶ”9code(ナインコード)占い』の著者にこっそり語ってもらった(文中敬称略)。

●相次ぐ離婚ラッシュはなぜ起きるのか?

タレントの辺見えみりと俳優・松田賢二。歌手の中島美嘉と男子バレーボール元日本代表の清水邦広。俳優の松田龍平と女優の太田莉奈……。

2018年に入ってからも芸能界では“離婚騒動”があとを絶ちません。

そして、この離婚騒動は、あなたも感じているようにほんの氷山の一角です。

一般人まで含めると離婚の数は膨大な数になります。

「夫婦の3組に1組が離婚」「約2分に1組が離婚」とまで言われるのが、現代の日本の離婚事情です。

……なぜ、こんなにも離婚が多いのでしょうか?

ポータルサイト「離婚弁護士相談広場」によると、離婚理由として最も多いのが「性格の不一致」だそうです。

その「性格の不一致」より生まれる些細な争いごとから、離婚の第一歩は始まっています。

では、ここであなたに質問です。

そもそも「ケンカや争い」って、なぜ起きると思いますか……?

きちんと言語化して、その理由を説明できますでしょうか?

・気が合わないから

・言動にイラッとするから

・自分を気遣ってくれないから

さまざま理由はあるかと思います。

でも、実は上に書いてあることだけでは「ケンカや争い」は起きないのです。

もっと根本的なところに「ケンカや争い」の原因はあります。

●相手をまるごと「〇〇」すれば「ケンカや争い」は起きない!

「ケンカや争い」の根本的な原因。これは非常に簡単です。それは、【相手を認めない】ことにあります。

前に挙げた「気が合わない」「言動にイラッとする」「自分を気遣ってくれない」。

これらも原因には間違いないかもしれませんが、要は、それも含めて自分が相手を認めてさえしまえば、そこに「ケンカや争い」は起きませんよね。

そうです。相手をまるごと認めることさえできれば、離婚だってほぼ起こらないわけです。

「そんなの……人間なんだから、時にはイラッとして、つい反論しちゃうよ!」

と感じた方も多くいるでしょう。

そのお気持ちはわかります。

私だってそうでした。

「9code(ナインコード)」を学ぶまでは……。

●相手への「認め方」を間違うと、離婚の危機にまっしぐら!?

そもそも“気が合わない”ということはどういうことか?あなたはわかりますか?これは、磁石のプラス・マイナスの関係をイメージすればよく理解できると思います。

人間の気質には、そのひとつひとつに「プラス(陽)」と「マイナス(陰)」の要素を持つものがあります。

磁石で、同じ「NとN」極、「SとS」極を近づけるとどうなるでしょう。そう、反発してしまいますよね。人間の気質もこれに非常に似ています。

気が合わないと感じる状態というのは、相手のプラス(陽)の気質に、あなたのプラス(陽)の気質をぶつかっている状態です。

これでは、少なからず反発が生じます。人であれば言い争ったりもしますよね。

気を合わせるために必要な考え方は、陽には陰をぶつけることです。プラス(陽)にマイナス(陰)をうまく融合させるのです。すると、磁石がくっつくように、人間関係もピッタリと収まるところに収まります。

あなた自身も、いま相手が熱く何かを語っていたら、それに対して「でも私はこう思う」などと反論してはいけません。

陰の性質を持って「うん、なるほど。確かに素晴らしい」と、まずは受け入れることが大切なのです。

中野 博(Hiroshi Nakano)

信和義塾大學校創設者兼塾長、経営コンサルタント

早稲田大学商学部卒業。 ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院ブランディング実践講座エグゼグティブコースを修める。ハーバードビジネススクールでは経営学を学ぶ(いずれも短期集中型の経営者クラス)。1992年、地球サミットに国連認定ジャーナリストとして参加したことを契機に環境ジャーナリストとして活動。1997年の地球温暖化防止京都会議を機に、株式会社エコライフ研究所設立。環境ジャーナリストとしての取材・分析力と経営コンサルタントとしての提案力をベースに、800社以上を環境ビジネスに参入させ成果を挙げる。その傍ら、住宅、環境を軸にした本を多数出版(本書が30冊目)。講演依頼も多く、国内外で2000回以上の実績。2005年、教育研修会社の株式会社ゴクーを設立。1万人のサンプリングを体系化した『9code(ナインコード)』をもとに、信和義塾大學校で指導にあたるほか、企業や各種組織で『9code』を利用したコンサルティングや人材活用研修も多い。現在、信和義塾大學校は、世界6ヵ国20都市以上にあり、塾生は700名超。

ペネロペ・クルスを直撃「共演の夫とギャラは同じ?」カンヌ国際映画祭に「#MeToo」余波

記者会見で取材に応えるペネロペ・クルス(c)yuko takano

今年もカンヌ国際映画祭が開幕した。最高賞であるパルムドールを決定する審査員長を務めるのは、ハリウッドで活躍するベテラン、オーストラリア人気女優にケイト・ブランシェットだ。『トワイライト』で有名なクリスティン・スチュワートに、『007スペクター』でボンド・ガールを演じた人気フランス若手女優レア・セドウを含めた9人からなる審査員。今年は内4人が女性で占められた。

ハリウッドは切っても切れない関係にある世界最大の国際映画祭であるカンヌ。セクシュアル・ハレスメント撲滅『#MeToo』の余波は顕著で、開幕日には「性的ハレスメントの被害者を助ける無料電話ホットラインの特別開設」なども宣言されるほど。

『#MeToo』は映画祭全体を見えない空気のように覆った。

審査員長を務めるケイト・ブランシェットは本年度審査員記者会見で、「勿論もっと多くの女性監督作品がノミネートされて欲しいと思う。数年前コンペに入った女性監督は2人、今年は3人。少しずつ進歩している」と語った。

開幕を祝うオープニング作品は、アカデミー外国語映画賞やベルリン映画祭金熊賞に輝くイラン人監督、アスガル・ファルハーディーの新作『Everybody Knows』だ。主演ラウラを演じるのはペネロペ・クルス。その昔の恋人パコを夫であるハビエル・ヴァデムが演じる。2人ともハリウッド大作でひっぱりだこ、いまやスペインを代表する名優オシドリ・コンビだ。

映画の設定はマドリッド郊外にある小さな町。そこにアルゼンチンに嫁いだラウラが、妹の結婚式に参列するため娘と息子を連れて、実家に戻って来る。久しぶりの再会に家族は幸せな時を過ごすのだが、結婚式の宴の最中に雨がふり停電、その間にラウラの長女が誘拐されてしまう。長女の無事を願い、誘拐犯とのやりとりが始まる。その過程でラウラの過去や、彼女の家族、使用人だったパコの家族など、複雑な事情や人間関係からみあいながら浮き彫りになる。犯人は誰?娘は戻って来るのか。

家族のしがらみと、その背後にくすぶる愛やさまざまな心理を巧みに脚本家してきたファルハーディー監督、ペネロペとハビエル夫妻の息のあった演技が見どころだ。

上映後に行われた記者会見では、「2人が共演する場合、家庭に仕事が影響しますか?」という質問が出た。ペネロペはこう答えた。

「今回が初めてなわけではなく、夫とは何度も共演している。2人とも仕事と私生活は全く切り離して考えているの。私はとても若い頃から演技をしているけれど、20代の時は24時間役になり切るのがベターだと思っていた。今ではそんな風に感じていない。家に帰れば、すっかり役から抜け出て仕事の事は考えない。逆に私生活で学んだ経験を役に生かすこともある。信頼しあった家庭生活があるからこそ、共演も上手くいくと思うの」

マドリッド在住のペネロペとハビエル。ファルハーディー監督は、彼らと仕事するために、キャスト、スタッフとも全員スペイン人という形で撮影を行ったという。

「5年ほど前にこの映画のプロジェクトが回り始めたの。最初の3年間は監督と時々連絡を取り合い、その間に脚本が出来上がった。2年前に監督のアスガルは、スペインに移り住んだ。先生について毎日スペイン語を学んだ。彼は私がこれまで仕事をした監督たちとは随分違っている。スペインの文化をスポンジのように吸収したの。撮影前日になると、寝ないで私達キャストの台詞を彼は全部暗記した。だから台詞を少しでも変えると、指摘されたほどよ。そういった彼の仕事への献身を、尊敬している。その成果がこの映画で観れると思う」

こう熱く意気込みを語るペネロペ。

ドイツ人女性記者から「最近、『#MeToo』ムーブメントが盛り上がる中、男女キャストの不平等なギャラが指摘されています。ズバリ、今回ご夫妻ギャラは同じでしたか?」という質問がでた。

笑いが起こった後、会場はその答えに息をのんだ。

「勿論同じよ!質問はそれだけですか?」

このペネロペの回答が真実か、否か。知る人ぞ知る、NOBODY KNOWS!

(取材・文/高野裕子 inカンヌ)

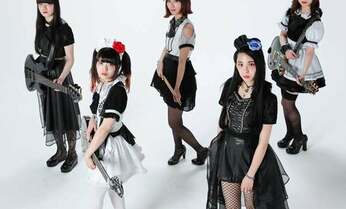

メイド×ハードロックで“ギャップ萌え” 海外で人気「BAND-MAID」の野望

左からMISA(ベース)、小鳩ミク(ギター&ボーカル)、AKANE(ドラム)、彩姫(ボーカル)、KANAMI(ギター)。6月からは3度目となる世界ツアーも決まった(撮影/写真部・加藤夏子)

フリフリのメイド姿の女の子が奏でる、ゴリゴリのハードロック。5人組のガールズバンド「BAND-MAID」が、国内のみならず、海外からも注目を浴びている。

* * *

すでに世界ツアーを2回決行。2016年3月に米シアトルで3千人以上の動員を記録したのをはじめ、世界8カ国9カ所のライブツアーで計7千人以上のファンを熱狂させた。

「私たちの最大の武器は“ギャップ”。外見も音楽もすべてに意外性がある。一度触れてもらえれば、そのギャップに驚いてもらえるはずです」

ギター&ボーカルの小鳩ミクはバンドの強みをこう表現する。

メイド服は、バンドの名前にも冠される重要なアイテム。メイド服という「記号」は、アキバ系のアイドルファンやクールジャパンに目ざとい海外リスナーからも受け入れられやすい。一方で、純粋なロックファンからは「イロモノ」として見られやすく、音楽的な評価をされる前に拒絶されるリスクもある。バンドの「戦略」について小鳩は、「どのファン層を狙おうという意識はありません。それよりも間口は広いほうがいい。メイド、カワイイ系という見た目から入ってくれてもいいし、視聴して激しい曲が気になったからという理由でもいいんです」とてらいなく語る。

メディアでは、「ポストBABYMETAL」と評されることも多い。たしかに、キュートなルックスと激しい音楽性、海外からの評価が高いという類似点がある。だが大きく違うのは、BABYMETALがアイドルとメタルを融合させたユニットで、独特の世界観を表現する「フィクション」なのに対し、BAND-MAIDは、「リアル」なバンドである点だ。BABYMETALの楽曲は、手練のコンポーザーが作曲し、「神バンド」と呼ばれるプロミュージシャンが演奏する。一方、BAND-MAIDは、作詞作曲をほぼすべて自分たちで手がけ、演奏もメンバー自身がする。骨太なハードロック、メタル調の楽曲を確かな技術で表現できる演奏力と歌唱力も売りのひとつだ。

音楽ライターの柴那典さんは、音楽シーンでのBAND-MAIDを、こう位置付ける。

「10年代からアイドルの多様化が始まり、パンクやラウドロックをバックに歌うグループが注目され始めた。彼女たちはライブが主戦場。激しい音楽性は固定ファンが多く、ライブの動員面では手堅い。また、同時期から『嬢メタル』というジャンルが現れ、高い演奏力があってビジュアルも良い女性ヘヴィメタルバンドが増えた。BAND-MAIDはそれらの流れを上手に融合したバンドと言えます」

意識は確実に海外にも向いている。ネットで視聴できるように、多くの曲で凝ったMVを作ったり、フェイスブックでは英語版を作って発信を続けたりしている。

「日本で『ガールズバンド』って言われているうちは、まだまだです。将来はBAND-MAIDという音楽のいちジャンルを作りたいですね」(小鳩)

(編集部・作田裕史)

※AERA 2018年4月30日-5月7日合併号

人気DJの秀島史香直伝! 誰とでも会話がはずむ英語の自己紹介とは

鎌倉、由比ヶ浜海岸。2017年、鎌倉花火大会の司会の前に

春は出会いの季節。外国人の上司や同僚ができた、友人から外国人の友人を紹介されたという人も多いだろう。初対面の相手と話すだけでも難しいのに、英語となるとさらにハードルが高くなる――と悩む人のために、10代をアメリカで過ごしたバイリンガルで、実はアガリ症だったという人気DJの秀島史香さんが相手の心をつかむ英語の自己紹介のコツを教えてくれた。現在発売中の「AERA English 2018 Spring & Summer」(朝日新聞出版)より抜粋してお届けする。

* * *

海外旅行や留学、ビジネスシーンなど、初対面の人同士のコミュニケーションは自己紹介から始まります。自己紹介がうまくできるかどうかでその後が決まりますから、「この人おもしろい。話しかけたい」と思わせる切り出し方を心がけてください。くすっと笑わせると一気にいい空気をつくれますよ。

一番避けたいのは、「間違えちゃいけない」と紋切り型のことしか言わないこと。教科書にある表現そのまま、かしこまって“My name is Fumika.”と始めると、相手との間に一気にバリアを張ってしまう。かしこまらずに“I’m Fumika.” とまずは笑顔で。そのまま“Nice to meet you!” とノリよくワンセットでつなげましょう。

自分の人となりを英語で説明しようとすると頭が真っ白になる、と悩む人も多いでしょう。わかります、私ももともと超アガリ症だったんです。今でも緊張はしますが、数々の修羅場を経験して、「こうすれば楽になる!」という対処法を自分なりに編み出しました。

その一つが、定番の自己紹介ネタを用意すること。定番ネタを暗記しておくと、急に自己紹介を振られたときも慌てずに済みますし、プレッシャーは確実に軽くなります。

私の基本パターンとしては、出身地である湘南の話をします。定番の自己紹介をご紹介しますので、参考にしてください。

~秀島史香さんの定番自己紹介~

Hello, I'm Fumika. Nice to meet you! I am 40-something. I'm married, with one daughter. I'm from Shonan, a seaside region of Kanagawa Prefecture. It's an hour by train from Tokyo. Some people call Shonan“ the California of Japan” because it's the best place to enjoy water sports such as surfing, sailing and scuba diving, ─ none of which I ever dare to try. I would rather take a walk on the beach and then enjoy delicious sushi made with the fresh local seafood.

こんにちは、私は史香です。はじめまして。年齢は40 歳ちょっとです。結婚していて、娘が1 人います。湘南出身です。湘南とは、神奈川県の海沿いのエリアで、東京から電車で1 時間くらい。「日本のカリフォルニア」とも呼ばれていて、サーフィンやセーリング、スキューバダイビングなどウォータースポーツを楽しむのに最高の場所です。あ、でも私自身はやりませんけどね(笑)。それよりもビーチをお散歩した後に、地元でとれた新鮮な魚介を使ったお寿司をいただくのが大好きです(訳・編集部)。

大切なのはいかに相手の興味をそそるかということ。おすすめは、“the California of Japan”(日本のカリフォルニア)のような、ちょっと大げさな比喩表現を使うことです。サッカーが得意なら“I’m called Messi at my office.”(私は会社でメッシと呼ばれています)とかね。誰もがわかる固有名詞を使ってたとえると、どんな場所なのか、どんな人なのか相手が具体的にイメージしやすいです。大げさだなと笑ってもらえたらしめたものです。

その後に続くフレーズも簡単なもので大丈夫。笑いにつなげる工夫をこらしつつ、人物像をわかりやすく表現します。

湘南はウォータースポーツを楽しむのに最高の場所だと説明しておいて、“none of which I ever dare to try”(私自身はやりませんけどね)と落とす。ちょっとした自虐ネタです。その後に“I would rather take a walk on the beach and then enjoy delicious sushi made with the fresh local seafood.”(それよりもビーチをお散歩した後に、地元でとれた新鮮な魚介を使ったお寿司をいただくのが大好きです)と続けると、私がどんなタイプなのかわかってもらえるんじゃないかなと思います。

◎秀島史香/ひでしま・ふみか

NHK「洋楽で学ぶ英文法」など数々のラジオ番組を担当。これまでにジャネット・ジャクソンなど多くの海外アーティストやNHK総合「安室奈美恵 告白」のインタビュアーを務めた。著書『いい空気を一瞬でつくる 誰とでも会話がはずむ42の法則』(朝日新聞出版)には、ラジオDJ歴20年の経験の中で培った実践的コミュニケーション術が満載。

(構成・大室みどり)

カザマタカフミ、しずる村上純登壇の赤裸々トークイベントが下北沢で開催

創業以来、毎日イベントを開催し、業界人・文化人の間でもファンの多い下北沢の本屋B&B。昨年末に移転したことも話題となりましたが、そんな本屋B&Bで、今下北沢を震わせている本の著者が登壇するイベントが開催されます。

昨年末、シンコーミュージック・エンタテイメントから刊行された『売れないバンドマン』。著者は、苦節20年、いまだメジャーデビューできずにくすぶる「3markets[ ]」(読み:スリーマーケッツ)のヴォーカル・ギター、カザマタカフミさん。

本書はカザマさんの赤裸々すぎる日記を書籍化したもので、ブレイク前のバンドマンの苦悩や葛藤がつづられた内容は、ミュージシャンのみならず、役者、芸人、アーティストなど全ての表現者たちの共感を呼ぶに違いありません。

そんな『売れないバンドマン』刊行を記念し、4月16日(月)、著者カザマさん、そして第二部からはスペシャルゲストとして、カザマさんと親交の深い芸人・「しずる」の村上純さんも登壇するトークイベントを本屋B&Bで開催します。ここだけでしか聞けないトーク、気になった方は、本屋B&Bの公式サイトでチェックしてみてください。

■本屋B&B

http://bookandbeer.com/

仏アーティストが池袋見て“衝撃” 日本の染色技術を駆使した作品手がける

染色を体験(撮影/Kanako Hamada)

「流行色を今治から」の思いから生まれた「今治の色」。「菊間グレー」「桜鯛ピンク」などが並んだ(撮影/Kanako Hamada)

後継者不足など問題が山積する染色工業。そんななか、愛媛県繊維染色工業組合(染色組合)が東京・青山のスパイラルガーデンで、染色の工程などを伝える「今治カラーショー(IMABARI Color Show)」を開催した。イベントで実施した「オープンファクトリー」では、染色組合が未来志向で新しい試みに踏み出した。

* * *

「今治カラーショー」では、さまざまな色に染め分けられた帆布のパーツを天井から吊り下げた、まるで色のシャワーのようなインスタレーション「1000色のレシピ」が飾られている。「1000色のレシピ」をデザインしたのは、フランス生まれのエマニュエル・ムホーさん。1995年に初めて来日し、東京・池袋に立ったとき、さまざまな色があふれる様子に衝撃を受け、東京に暮らすことを決意した。

「池袋の街を見たとき、同時に無数の色が浮いているように見えました」

ムホーさんは色で空間を仕切る「色切/shikiri」というユニークなコンセプトで知られ、ユニクロやイッセイミヤケのディスプレーデザイン、国立新美術館の「数字の森」などのアート作品を発表してきた。

100色のインスタレーションをムホーさんは展開しているが、1千色はその10倍。色選びから、染めることまで、すべてが挑戦だった。

彼女の要望を実現したのが、今治にある染色組合に所属する8社だ。理事長の山本敏明さんは「近いように見える色も全て違う。1千色を染め分けるのは大変な作業でした」と振り返る。

作品に使った帆布を染めるのも初めて。グラデーションでもなく、それぞれが異なる色に仕上げるための期間は1カ月。染色組合の8社と染料メーカー4社にも協力してもらった。

「こうした共同作業をやってみて、メーカー同士で一体感が生まれました(笑)」(染色組合の理事長を務める、西染工の代表・山本敏明さん)

さらに「流行色を今治から発信してもよいのでは」と、日本流行色協会の大澤かほるさんを講師に迎えたワークショップを実施。染色工場の人たちと行政の職員で構成されたプロジェクトチームで、身近な自然や文化から「今治の色」について話し合った。その結果、今年の「今治の色」として選ばれたのは「しまなみ海道ブルー」と「桜鯛ピンク」。イベントのテーマカラーにも使われている。

染色組合では、染色工場を見学し、実際に染色を体験する「オープンファクトリー」も開催。

イベント当日は親子連れから70代まで、年代、性別もさまざまな40人が参加。色や染色に関心があるということで、北海道や兵庫など県外からやってきた人もいた。

「工場見学のあとは、『今治の色』4色から一つを選んで、実際に染色を体験してもらいました。工場見学もワークショップも初めての試みでしたが、やってみると温かな雰囲気のなかで進められました」(同)

今治カラーショーのディレクターでワコールアートセンターの松田朋春さんは、ムホーさんを起用した理由をこう話す。

「染色組合が初めて取り組むイベントが、世界水準のアート作品であることが重要だと考えました。『色を扱うことは文化的な仕事だ』という意識を、まず染色組合の方々に持ってほしかった」

染色業に携わる当事者が、自らの仕事の意義を理解してこそ、他の人たちに伝えることができる。そのためにさまざまな業界からゲストを招き、2年間かけて勉強会をおこなってきたのだ。

「工場見学やワークショップで、現場の方々がイベントをやりとげた自信と一体感を持っていると感じられました。やってよかったと思いましたね」(松田さん)

後継者不足、高齢化と日本の産業界には暗い話題がつきない。それでもまだ間に合う。未来を変える可能性はあるのではないか。そう思えたイベントだった。(ライター・矢内裕子)

※AERA 2018年3月19日号

今治タオル人気も…染色工業は「生き残れるかの分水嶺」 染色組合が打った一手

「1000色のレシピ」(デザイン/エマニュエル・ムホー、撮影・志摩大輔)

糸を釜に入れ、不純物や油分を取り除いたうえで色素を分解除去し、漂白するのが「晒し」。この工程が仕上がりに影響する(撮影/Kanako Hamada)

染色組合の理事長、山本敏明さん。娘の麻梨南さんは「会社を継ごうと思ったのは、生き生きと仕事をしている父のようになりたかったから」(撮影/Kanako Hamada)

日本を代表するブランドになった「今治タオル」。その品質とデザインを支えているのが、1千色を染め分ける染色工業の技術だ。東京と今治で開催されたショーが地場産業の可能性を見せる。

* * *

東京・青山にあるスパイラルガーデンの高い天井から、さまざまな色に染め分けられた帆布のパーツが下がっている。離れて見ると雨のようにも、揺れる色が波のようにも見える。

色のシャワーのような作品は、建築家・デザイナーのエマニュエル・ムホーさんによるインスタレーション「1000色のレシピ」だ。

1千色に染め分けられたキャンバス地が「1、2、3……」といった数字と、「秒」「分」「℃」など染色にとってキーワードとなる文字に切り抜かれている。

作品は「今治カラーショー(IMABARI Color Show)」のために制作されたもの。1千色という膨大な色数を染めたのは、愛媛県繊維染色工業組合(染色組合)に参加する八つの染色会社だ。世界中で支持されている「今治タオル」に欠かせないのが、染色工場の存在だ。

今治にある染色組合の理事長を務めるのが、西染工の代表・山本敏明さんだ。「染まるものなら全て染めてみせる」が会社のモットーという山本さんは、染色の難しさについてこう語る。

「私たちは天然素材であるコットンを扱っています。自然の綿は毎回状態が違う。染色の工程だけに限っても、1回で思い通りの色に染まるのは全体の2、3割にすぎません。大抵は染料の配合や時間を変えながら、どうやったら注文どおりの色になるのか調整する。効率はよくないですね」

今治で生産されるタオルは、まず生糸(なまいと)を染めるためにふんわりと巻き替える(ソフト巻き)。綿花の種類や産地によって、微妙に異なる生成り色をした生糸を「晒し」てから染める。さらに糊づけ、乾燥、仕上げ巻きをしてから、ようやくタオル会社に送られる。

「織りあがったタオル生地は再び染色会社に戻ってきます。糸には糊がついていますから、糊抜き・脱水・乾燥をし、成形してから切り込みを入れる。最後に一枚ずつ、従業員の手で検品しながらそろえられ、ようやく出荷できるのです」(山本さん)

染色──という言葉から想像する以上の作業工程をこなすのが、染色会社なのだ。

こうした複雑な過程を伝えるべく、スパイラルガーデンでおこなわれたショーでは、各工程の説明が写真やビデオとともに展示されていた。

「自分たちの技術に自信と誇りを持っていますが、現状は問題が山積です。今治のように染色工場が集まっている場所は貴重なのですが、後継者不足や今後ますます厳しくなるであろう環境への配慮などは喫緊の課題です。いま手を打たないと未来がない。最初はそうした課題解決のために集まって議論していたんですが、暗い話題しか出てこない(笑)。一度、未来に向けて希望が持てるようなことをやってみよう──と、考えました」(同)

そこで山本さんを中心に、染色組合で勉強会をスタート。2年間かけて市、県、国へと働きかけ、実現したのが「今治カラーショー」なのだ。

今回の取り組みについて、「危機感を染色組合で共有できたことが大きい」と、城西大学経営学部教授の辻智佐子さん。

「現在、日本の染色加工業は生き残れるか、消えてなくなるかの分水嶺にあると思います。制度的にも政策的にも、何か手を打たないと、取り返しのつかない事態になるのではないか、という危機感を抱いています」

昨年も後継者不足を理由に、他地域で染色工場が廃業している。若い世代の考えを知りたくて、山本さんの長女・麻梨南さんに話を聞いてみた。

「高校2年で志望大学を決める際に、父の会社を継ごうと思いました。大学で何を学ぶかは職業に直結していると考えたときに、祖父の代から続いている家業をつぶしてしまうのはもったいないのではないか、と思ったからです」

麻梨南さんは大学3年生。都内の大学(政治経済学部)に通い、ゼミで繊維産地の生き残りについて研究している。

「生産業に若い人が集まらないのは、物が出来上がるまでの過程が見えないことが一因ではないでしょうか。都会には物があふれていますが、作った人や工程まではわかりません。身の回りにある小さな物も完成するまでのストーリーがあって、苦労して作られたものだと知れば、そこにある技術を残したいと思うかもしれません」(麻梨南さん)

そう語る麻梨南さん自身、大学進学で東京に来てから、故郷である今治を思う気持ちが強くなった。

一方、父である山本さんは、都市部で染色工業を続けることの限界を感じている。

「いずれは染色会社が1カ所に集まって、工業団地をつくるのがいいのではないか、と考えるようになりました。そのためには資金も必要だし、行政にも動いてもらわなくてはいけない。染色組合としての発信は、これからも必要だと思っています」

(ライター・矢内裕子)

※AERA 2018年3月19日号

リモートワークで「肩をたたく」? 離れた相手の「空気感」も読み取る新システム

一般社団法人WorkAnywhere 川口良さん(34)/米イリノイ州立大学卒業後にグーグルジャパンに入社。当事の同僚タージ・キャンベルさんと共に、より快適なリモートワークのシステムを開発するために起業(撮影/高井正彦)

写真は理想のオフィスの完成予想図(WorkAnywhere提供)

社会が抱える課題や自分たちの生きづらさをビジネスの力で解決しようと立ち上がる、社会起業家が続々登場している。

名だたる企業が取り組んでもなかなか成果を上げられない「働き方改革」に技術の力で挑戦するのが、一般社団法人WorkAnywhere代表理事の川口良さん(34)。離れた場所にいる人同士が相手の空気感までをも読み取れる映像音響システムで、リモートワークのあり方を変えようとしている。

外出先から上司に悪い報告をしなければならなくなったとき。上司はデスクにいるのか。デスクではピリピリしているのか。それともリラックスしているのか。そんな「空気感」がスマホアプリに通知される。いまだ!と思えば「肩をたたく」ボタンをタップ。会話が始まる。

離れたオフィスで働くチームとは、壁一面のスクリーンでビデオ会議。画面の向こうにいる複数のメンバーのうち、いま話しかけている相手に声や目線が向くように画像と音声が補正される。目の前にいるときと同様の臨場感が生まれるという。

川口さんは元グーグルジャパンのエンジニア。常に複数の海外のオフィスと連絡を取り合っていた。

「既存のリモートワークは、問題が起きたからビデオ会議を、という『ニーズベース』のコミュニケーションがほとんど。それでは信頼関係は築けないと痛感しました」(川口さん)

他愛もない会話やアイデアもパッと口に出したい。自然発生的な会話を可能にする技術を目指し、同じく元グーグルのプロダクトマネージャーだったタージ・キャンベルさん(32)とともに起業。今年、コワーキングスペースなどで実験を始め、医療や教育など幅広い分野での活用が期待されている。

(編集部・竹下郁子)

※AERA 2018年2月5日号

ロスで流行中「ビーガンフード」を代官山で! 腹持ち良く男性にも人気

BLU JAM CAFE Daikanyama/店内は英語が飛び交うフレンドリーな雰囲気/東京都渋谷区代官山町20-20モンシェリー代官山B2-2(撮影/写真部・小原雄輝)

BLU JAM CAFE Daikanyama/クランチーフレンチトースト(1980円)(撮影/写真部・小原雄輝)

BLU JAM CAFE Daikanyama/ビーガンランチュロス(1370円)(撮影/写真部・小原雄輝)

日本にも、ロサンゼルスで流行るビーガンフードなどが食べられるお店がある。

2016年9月、ロサンゼルスから日本に初上陸した代官山の「ブルージャムカフェ」だ。当店のマネジングディレクター、寺西魅宮(みく)さん(27)は、「ロスの原宿」ともいえる若者向けのショップやカフェが立ち並ぶメルローズストリートにあるブルージャムカフェ本店のファンだった。ロサンゼルスの食文化を日本に伝えたいと思い、日本に住んだことがあるオーナーを口説いて、日本に誘致したという。

ビーガンやグルテンフリーの料理は6~7品。リピーターが多いのが、「ビーガンランチュロス」というメキシコの家庭料理をアレンジしたもの。揚げた自家製トルティーヤの上に、豆腐、黒豆、アボカド、パクチー、自家製サルサソースなどがのり、豆腐のタンパク質がたっぷりで腹持ちがいいため、男性客にも人気だという。本来は目玉焼きがトッピングされるが、ビーガンフードのため、“抜き”にしている。

フルーツがふんだんに使われた「クランチーフレンチトースト」も看板商品のひとつ。ふわふわのイメージがあるフレンチトーストにコーンフレークのサクサク感を加えた。

「ブルージャムカフェのお料理は、固定概念を覆すような斬新なものが多いんです」

と寺西さんは話す。

食事もサービスも一切、日本人に向けてローカライズせず、本家に忠実だ。店員と客から英語が飛び交う店内の様子は、まるでロサンゼルスにいるかのような気分にさせてくれる。18年1月には、東京・麻布十番に日本で2店舗目をオープンする予定だ。

ここ数年、ロサンゼルスなどでは体に負担をかけない朝食メニューを午後も楽しめる「オールデイ・ブレックファスト」がはやっているという。1日2食にし、ブランチをしっかり食べて夜は少なめに。休日は時間をかけてゆっくりと楽しむ。

「これからもロサンゼルスならではのブランチというライフスタイルを発信していきます」(寺西さん)

(ライター・三橋ゆか里)

※AERA 2018年1月22日号

【石井光太 特別寄稿】新著『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』に寄せて

ノンフィクション作家・石井光太さん。アジアの貧困街の裏側を描いた『物乞う仏陀』(文藝春秋)、『神の棄てた裸体』(新潮社)、『レンタルチャイルド』(新潮社)や、東日本大震災をテーマに被災地の知られざる真実に迫った『遺体―震災、津波の果てに』(新潮社)、さらに実の親による子殺し事件にフォーカスした『「鬼畜」の家』(新潮社)。今まで発表してきた諸作で、現実に起きた事件、さらに今私たちが生きている社会の裏側までもえぐり取るように描写してきた石井さんが、次なるテーマに選んだのが「川崎中1男子生徒殺害事件」でした。

今回、Bookstandでは、『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』(双葉社)の発刊を記念して、石井さんご本人にご寄稿いただきました。

2015年2月20日、川崎区の多摩川河川敷で中学1年の上村遼太君が、17歳~18歳の少年A、B、Cにカッターナイフで43回切りつけられて殺害されるという事件が起きた。川崎中1男子生徒殺害事件である。今回、私はこの事件の全容を『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』(双葉社)というルポにまとめた。なぜ今、この事件ルポを著したのかということについて述べたい。

この事件は、筋金入りの不良たちがか弱い中学1年生を殺害したという、いわゆる不良たちのリンチ殺害事件ではない。実は、加害少年らは、小、中学時代はいじめられて不登校にまでなっており、いわば「マイノリティー」に属するような子だったのだ。そこで見えてきたのは、今の「不可視化」された社会の縮図だった。

たとえば、主犯の少年A(事件当時18歳)は、川崎でトラック運転手をしている日本人の父親と元ホステスのフィリピン人の母親との間に生まれたハーフだった。両親は力によってAを抑えつけていたらしい。言うことを聞かないと、父親は拳どころか、足で顔面を蹴りつけたり、5時間も6時間も正座させたりした。母親もまたハンガーで殴るなどしていたそうだ。

学校でも、Aは虐げられていた。同級生から「フィリピン!」と呼ばれていじめられていたのだ。中学に進学した後は、同級生ばかりでなく、下級生の不良にまで目をつけられて不登校になった。

家にも、学校にも、居場所がなかったAは、イトーヨーカドーにあるゲームセンターに入り浸った。ここは、同じような境遇のいじめられっ子や不登校児のたまり場だった。Aはそんな人々とグループをつくり、アニメやゲームに夢中になって寂しさを紛らわせていたという。

少年B(事件当時17歳)もまた、フィリピン人ホステスの母親が未婚の男性との間に産んだハーフだった。母親はBのことを育児放棄していたばかりか、日本語をほとんどしゃべることができなかった。Bは母親が語るタガログ語を理解できず、怒鳴りつけられたり、無視されたりしていたそうだ。

そんなBもまた学校でいじめに遭い、不登校になっていく。母親はそんな息子と向き合うこともせず、家に恋人をつれ込んで同棲をはじめたり、学校側から注意を受けたという理由だけでBをフィリピンへ数カ月置き去りにしたりする。

Bは信頼できる友人さえつくることもできず、中学を卒業すると都内の通信制高校へ進学した。母親は男と別れて別の恋人を見つけて新たなマンションへ引っ越すが、Bは家の合鍵さえ持たせてもらっていなかった。

AとBは同じ川崎区の出身だったが、学年が一年ズレており、出身中学もちがった。二人が友人を介して出会うのは、高校に入ってからだ。

Aはゲームセンターで知り合った不登校やいじめられていた少年たちとグループをつくっていた。大半が事情を抱えた家庭の子で、定時制高校か、通信制高校、あるいはフリーターだった。そこにBが交ざるようになるのだ。みんな、アニメとゲームでつながっている「オタク」っぽい子供たちだった。

事件の一年ほど前、このグループに新たに加わったのが、Cだった。Cは自分の思い通りにいかなければ、見境なく暴力をふるうような凶暴な性格だった。裁判でADHDの傾向が高いと指摘されていたこともあり、きちんと性格を理解して受け止めてくれる友人もろくにいなかった。

Aは、そんなCの暴力的な性格に憧れのようなものを抱いていたようだ。AはCの真似をしてサバイバルナイフを振り回したり、エアガンで無差別な攻撃をしたりするようになった。さらにAは酒癖が非常に悪かった。酒を飲むと別人のように見境なく暴力行為に及ぶのだ。

こんなグループとたまたま先輩を介して知り合ったのが、犠牲者の上村遼太君だった。島根県の西ノ島で小学六年の夏まですごしていたが、両親の離婚後しばらくして四人のきょうだいとともに川崎に帰ってきた。だが、母親は二つの仕事を掛け持ちしていただけでなく、恋人の男性をマンションに入れて同棲をしていた。そんな環境ゆえか、遼太君は夜遅くまで家に帰らず、Aたちとつるむようになっていたのだ。

グループの少年たちは、ゲームセンターでガンダムのゲームをしたり、携帯でアニメやゲームを楽しんだりしてつながっていた。金がなければ、万引きや、賽銭泥棒をすることもあった。3学期が始まる頃には、遼太君は学校へまったく行かなくなっていた。学校側も何度も親に連絡を取った。33回にわたって親に連絡をし、五回も家庭訪問をしたのだ。だが、遼太君を直接説得する機会は得られずじまいだった。

事件が起こるのは、遼太君がAたちと知り合って1カ月半ほどした後のことだった。

ある日、遼太君の中学の不良の先輩Xが、Aが酔った拍子に遼太君を暴行したことを知り、それを口実に賽銭泥棒で取った金を脅し取ろうと考えた。そしてAの家に乗り込んで警察沙汰を起こすのだ。

AはXに狙われたのは遼太君が告げ口したせいだと逆恨みし、2月19日の深夜、酒を飲んだ勢いもあって、遼太君を呼び出す。そしてB、Cとともに多摩川の河川敷につれて行った。河川敷は真っ暗でひとけがなかった。Aは遼太君を殴るだけにするつもりだった。だが、Cが持っていたカッターを差し出し、Aは虚勢を張ってそれでもって遼太君を切りつけた。Aは血で服が汚れたのを見て思った。

こいつを帰したら俺が捕まる。Xにも殺される。

そして殺害を決意。

Aは遼太君を全裸にしてカッターで首を切りはじめたが、気が引けて致命傷を負わせられない。BやCにもカッターを渡してくり返し切らせても同じだった。仕方なく、川で泳がせて溺死させようともした。だが、遼太君は泳いで一向に沈んでくれない。一時間ほどが経った後、Aは腹をくくって、思い切り遼太君の首を切りつけた。ついに遼太君は動かなくなった。

遼太君はまだかろうじて息があり、A、B、Cはそれをわかっていた。だが、助けることなく河川敷を去った。翌朝、遼太君の無残な遺体は見つかったのである。

この事件を取材しながら私が感じたのは、「家族」とは何かということだった。

A、B、Cの行為が残虐であり、決して許されるものではないことは明らかだ。彼らを遼太君と同じ目に合わせろという声も理解できなくもない。ただ、日本の法律ではそれはできないし、感情的な意見をぶつけてもしかたない。ただ、それ以上に加害少年の声を直に聞いたり、被害者遺族にインタビューをしたり、友人たちの話を聞いたりしていると、グループの少年たちのほとんどが家族に居場所を見つけられなかった者だということがわかった。

同じグループにいた少年の一人はこう語っていた。

「うちはシングルマザーなんだ。俺はずっといじめられて不登校で高校にも行かなかった。俺がAたちと一緒にいたのは寂しかったからだね。別にAやBと友達だと思ってなかった。寂しさを紛らわせられればそれでよかった」

家庭で母親はどうしていたのかといえば、韓流スターにはまってDVDを見たり、コンサートに通い詰めたりして、彼とほとんど向き合っていなかったという。BやCもまた親に構ってもらえなかった上、Aのことを友人と思っていなかったと語っていた。単なるヒマつぶしや、寂しさを紛らわす相手でしかなかったのだ。

少年たちをそんな孤独に追いやったのは何だったのか。私は少なからず家族の影響が大きいと思う。加害者たちの親も、グループに集まっていた少年たちの親も、子供を愛していなかったわけではなかっただろう。だが、きちんと子供と向き合っていたと言えるだろうか。詳しいことは、拙著『43回の殺意 川崎中1男性生徒殺害事件の深層』を読んで、それぞれで考えていただきたい。

この事件は、当初残忍な不良たちが犯した凶悪事件のように報じられた。だが、私は少年たちが抱えていた家族の問題は、現代の大勢の少年たちに敷衍する問題だと思っている。私は加害少年たちを擁護したいのではなく、根本的な原因に目を向けなければならない必要性があると考えているだけだし、本書を著したのはそのためだ。親も、教育者も、世間も、その「問題」をしっかりと見つめることでしか、再発防止の実現は難しいだろう。この事件ルポがその一助となればと願っている。

********

2018年1月13日(土)に、本書発売に合わせ、「少年事件を報じるということ」と題して、本屋B&Bにてトークイベントを行います。著者の石井光太さんの他、佐世保小6同級生殺害事件を追った『謝るなら、いつでもおいで』(集英社)の著者で、毎日新聞記者の川名壮志さんをお招きし、語っていただきます。気になった方は本屋B&Bの公式サイトで詳細をご確認ください。

■本屋B&B

http://bookandbeer.com/