新しい年を迎えました。 今年もよろしくお願いします。 子供時代はお正月というとわくわくしましたね。 学校は休みだし、親戚は集まるし、お年玉はもらえるし、普段買ってくれない漫…

続きを読む

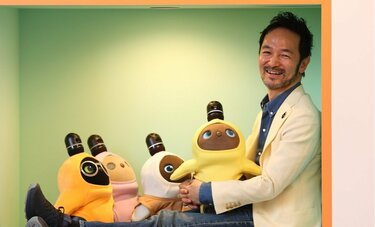

抱っこをせがみ、家族になる「LOVOT」 林要が愛を育むロボットを開発した理由

中島かずき[電人N]

新しい年を迎えました。 今年もよろしくお願いします。 子供時代はお正月というとわくわくしましたね。 学校は休みだし、親戚は集まるし、お年玉はもらえるし、普段買ってくれない漫…

続きを読む