先駆けた「カメラ毎日」

読者から「わからない写真」と呼ばれたコンポラ写真を、本誌が俎上(そじょう)に載せたのは、1969(昭和44)年4月号の座談会「コンポラかリアリズムか」が最初である。だが、ライバル誌の「カメラ毎日」(毎日新聞社)では、それ以前から若い世代のムーブメントとして取り上げていた。

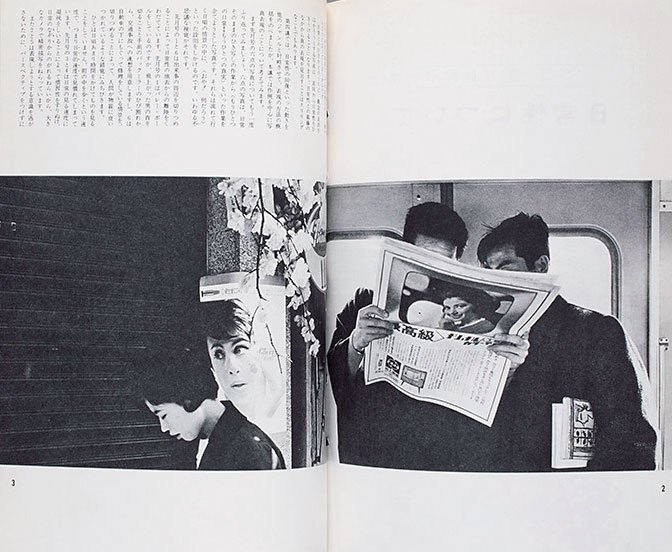

これを主導したのが編集部員の山岸章二で、彼はときに独断でも有望な写真家の作品を掲載することで知られていた。その代表例が65年4月号の、56ページにわたる立木義浩の「舌出し天使」だった。この成功以降、同誌は“大作集中発表”という方針をとり、高梨豊の「東京人」(66年1月号)や小川隆之の「NEW Y ORK IS」(68年9月号)などの話題作を連発した。

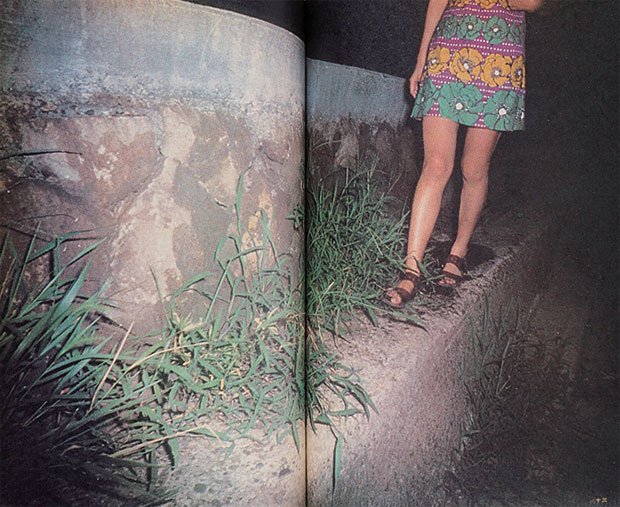

時代の動向に敏感な山岸はまた、高梨をはじめ新倉孝雄や柳沢信らの写真に漂う、私的かつ無目的な雰囲気に魅力を感じていた。しかもこの傾向は、若い世代ほど色濃くなるようだった。若い写真家のなかから25歳の下津隆之に注目し、12ページを割いて、デビュー作「沖縄島」を67年12月号で掲載した。

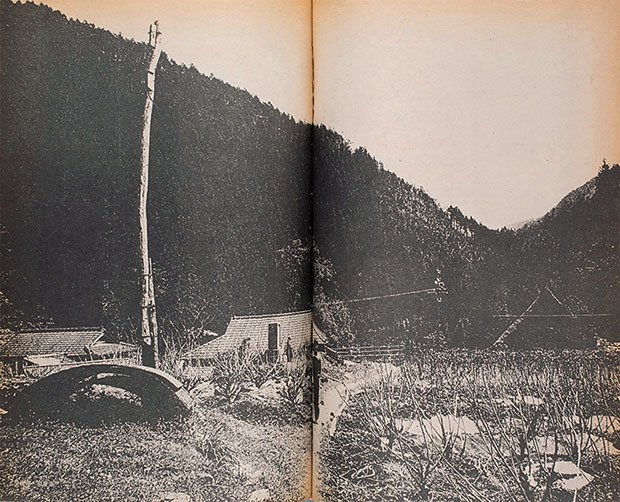

占領下の反米軍基地闘争や日本復帰問題をルポした社会派が圧倒的だった当時、沖縄の日常生活の断片を、広い画角に淡々と収めた本作は異質だった。下津は、いまは「なにかわからぬまま、空間とか、時間とか、日常性とかを追って撮り続けている」のだと解説で述べた。

翌68年1月号、「沖縄島」に対して「ひとりぽっちの視点」という好意的な評が出た。執筆者は素人目線の写真評で知られた、哲学者の福田定良である。福田は、下津の私的で静かな叙情性に「現実のジャーナリスティックな動きにまきこまれずに、当の現実をみなで見なおすことのできるような視点の確立」の可能性を指摘した。

そして同年6月号では、特集「シンポジウム現代の写真 『日常の情景』について」が組まれ、下津のほか牛腸茂雄や佐藤邦子という3人の新鋭が登場した。このうち牛腸は七五三の風景をスナップした「こども」を発表、同時に、ものを見るのは醒(さ)めた行為だが「醒めるという状態には、とても熱い熱い過程があると思う」という言葉が紹介された。「コンポラ」という形容が初めて使われたのは、この特集における大辻清司の報告「主義の時代は遠ざかって」のなかである。それはニューヨークで出版された写真集『コンテンポラリー・フォトグラファーズ』に登場した、社会的風景を乾いた眼で観察する写真家たち(デュアン・マイケルズ、リー・フリードランダー、ゲリー・ウィノグランドなど)との類似に由来する、と大辻は言う。ただし、日本のコンポラ写真はより個人的な傾向であり、共通するのは「日常ありふれた何げない事象」を呼び込むための引きぎみの距離感、説明的な要素が排除された横位置のスナップショットというスタイルである。

さらに、このような撮り方の背景には、科学技術の加速度的な進化や消費社会の高度化による「価値の混乱」があるとした。つまり「うつり変わる事態にもはや論理をうちたてる暇がないし、ぐらついた価値観の上にどんな理論も立てようがない 」なかで、若者たちは自らの感性や論理、対象との関係性を重視することになったのだ。

大辻の見解は、教鞭(きょうべん)をとっていた桑沢デザイン研究所での経験と関係があった。コンポラの先駆けとされる高梨、新倉、牛腸らは同校で学び、もとより大辻と親交が深かった。その彼ら以上に、後に続く学生の作品には私的な領域に閉じこもりがちな傾向が表れており、しかも教師の指摘にさえ無関心だったという(本誌71年4月号座談会「コンポラはどこへ行く?」)。その経験は、大辻自身の写真観にも影響を与えていた。

シリアス・フォトへの道

「カメラ毎日」の特集から10カ月後、本誌の「コンポラかリアリズムか」には多くの反響があり、翌号で「コンポラかリアリズムかを読んで」が組まれた。ここで大辻、栗原達男、多木浩二、細江英公、丹野章がそれぞれの立場から意見を寄せている。

また翌70年6月号の連載「今日の海外作家シリーズ」では伊奈信男が、言葉の由来となったアメリカの「コンポラ派の写真家たち」を詳しく紹介した。こうした解説によって、コンポラ写真はアンリ・カルティエ=ブレッソンからロバート・フランクに続く、戦後のスナップ写真の系譜だという理解が共有されていった。

ただ、日本のコンポラ写真家の範囲については、論者によってかなりの違いがあった。前出の写真家のほか、森山大道、秋山亮二、鈴木清、田中長徳、あるいは70年に叙情的な写真集『S tree tPhotograph』(深夜叢書社)を出版した淺井愼平もそう評された。

すでにコンポラ写真という概念は変化していた。本誌71年4月号の大辻、細江、森永純による座談会「コンポラはどこへ行く?」では、森永がコンポラ写真とはアメリカでいう「シリアスフォト」の一つだと思うと発言している。シリアスフォトとは、ジャーナリスティックな目的をもたない「写真という以外はなにものでもない」自立した表現のこと。「ほんとうに写真というメディアを通して自己表現するということが、日本の戦後の写真歴史(ママ)の中にはあんまりなかった。それがやっと出てきて、これからが楽しみだって気がしますね」

当時、森永もまたシリアスフォトを目指し、そのために細江とともにある模索をしていた。それは写真家の表現と経済的自立をプリント作品の展開に求めることで、じっさい、この年に2人は銀座の画廊でそれぞれが「オリジナルプリント」展を開いている。

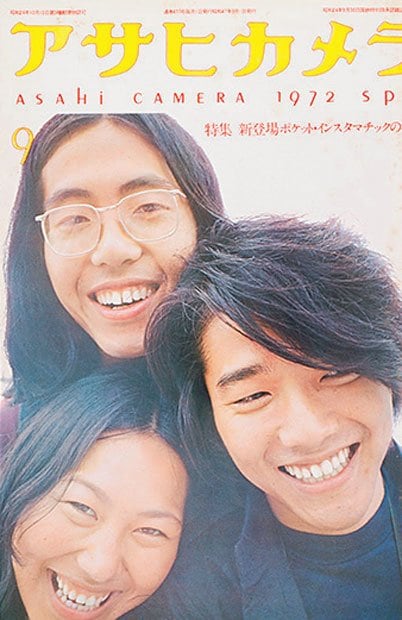

72年になると、すでにコンポラ写真は飽きられている。この年、写真表現の動向を総括していた「アサヒカメラ年鑑」に代わり増刊「現代の写真」が発行されると、伊奈、金丸重嶺、渡辺勉による座談会「コンポラ、ブレボケの行方」が企画され、コンポラ写真は「歴史的な役割が終わった」(渡辺)と結論されたのだ。

では、コンポラと併記されたもうひとつのシリアス・フォト、「ブレボケ」の行方はどうか。じつは中平卓馬と森山という立役者の2人は、深い葛藤を抱えていた。

鳥原学

鳥原学

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/325m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/325m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/325m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)