新興写真時代の幕明け

「アサヒカメラ」1930(昭和5)年3月号は「写真の商業化号」である。これは当時の編集方針を集約したキーワードでもあり、実用的なビジュアルコミュニケーションのための、グラフィカルな写真を推奨するという意思を示している。そのための企画として「グラフ写真模様懸賞」と「広告写真作品大懸賞」の募集が告知された。

前者はさまざまな対象を列にして並べ、造形性を強調して撮影された作品を求めた。上位の作品は浴衣地に加工されて、その夏に、松屋と松坂屋で販売された。

後者は4月15日に開催される「国際広告写真展」に伴う懸賞である。制作対象によって化粧品、薬品、飲食料品、その他の4部門に分かれ、新聞や雑誌広告またポスターへの活用を想定せよという。ここで目を引くのは賞金の高額さだ。帝国大学出のエリートサラリーマンの初任給が50円という時代に、1等の商工大臣賞は賞金千円、賞金総額は2800円に上る。「一枚の印画に千金を投じて見せたことは広告主に対する啓発運動」だと計画部長成沢玲川は、翌号の巻頭言で意気軒昂だった。

さかのぼると、写真を使った広告は1900年代半ばから始まり、大正期も印刷メディアの発達に伴って可能性が模索されていた。22(大正11)年に寿屋(現サントリー)が「赤玉ポートワイン」の広告にセミヌードの写真を使ったのはその好例だった。

24年には商業写真研究会が結成され、2年後にはそのメンバーだった金丸重嶺と鈴木八郎が神田に日本初の広告写真スタジオの金鈴社を旗揚げした。彼らが追いかけたのは写真先進国ドイツにおけるムーブメントで、具体的には前年にバウハウス叢書として出版された、ラズロ・モホリ=ナギの著作『絵画・写真・映画』に則ったものである。つまりフォトグラムやフォトモンタージュなどの特殊技術、鮮鋭なレンズによるシャープな描写、クローズアップ、仰視・俯瞰などのアングルの工夫やレンズの歪曲の利用による形態の抽象化、さらにタイポグラフィーと組み合わせたフォト・プラスチックなど実用的な広告で展開しようとした。

本誌も懸賞を盛り上げるためにも、それらの活用の仕方をアマチュア写真家に啓蒙する必要があった。そこで商業美術の専門家によって実例と理論とを盛んに教示していった。例を挙げると3月号「広告写真作法の要訣」濱田増治(商業美術家)、「最近に見る広告写真に就いて」新田宇一郎(朝日新聞東京本社広告部長)、4月号では「広告写真の構成」室田久良三(「広告界」編集長)などである。

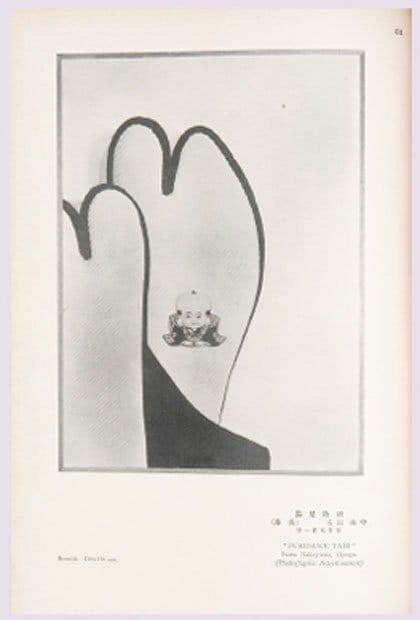

懸賞の結果は6月号で発表された。応募総数1679点から選ばれた1等は中山岩太の「福助足袋」で、白地に2枚の足袋の輪郭を大胆に重ね、その中に小さな福助像を配した清新な作品だった。中山はこの誌面で、広告写真は大衆の注意をひくことが第一条件で「其商品の特徴とかそれによって起こる快感とか云ふものを暗示すれば成功だと思ふ」と語っている。また作品はさっそく東京朝日新聞の5月1日の全面広告に使用されていて、そこに掲示された審査員で洋画家の和田三造のコメントは以下のとおりである。

「写真といふ器械力を自由に駆使して、足袋の持つ味を自然によくあらはしたもので足袋底やその縁の線の美しさの東洋的なところは、何とも言へない位だ」

カメラの器械力を駆使して形態の美を見いだしていくこと。それこそが日本の写真界を捉えはじめていた新しい写真美学、つまり「新興写真」と呼ばれる動きだった。

この新興とは、当時の新しい文化的ムーブメントに冠される形容であった。たとえば新興建築、新興美術、新興文学となると、そこにはモダニズムや前衛性への志向が示されるのである。

写真における「新興」の土台となったのは、マン・レイのフォトグラムやモホリ=ナギの前掲書が示した表現技術。加えて28(昭和3)年にドイツで出版されたアルベルト・レンガー=パッチュの写真集『世界は美しい』に代表される、徹底した客観描写に基づく新即物主義(ノイエ・ザハリヒカイト)であった。

独逸国際移動 写真展の前後

新興写真をリードしていたのはオリエンタル写真工業が発行する「フォトタイムス」誌の編集主幹木村専一である。木村は29年3月号から「モダーンフォトセクション」というコーナーを同誌に新設。そこで扱うのは「レンズを透した画像を正確に描写する事を第二位に、或いは写真的価値を全然無視し、又全く写真器を用ひずして各自の感覚を示さうとするもの、或いは又一方に写真の科学的な性能を極度に発揮することに依って写真文化の向上に資せんとするもの」であった。

実践的なグループも生まれていた。この年には村山知義や美術家の板垣鷹穂、映画俳優の岡田桑三、写真家の堀野正雄らが、写真、映画、印刷での表現に新たな地平を開くために国際光画協会を結成。それに刺激された木村も翌年に堀野、田村榮、渡辺義雄、伊達良雄らと新興写真研究会を立ち上げ、展覧会や会報を通じて活動した。これら先鋭的な活動は写真界に大きな刺激を与えた。

たとえば「アサヒカメラ」30年7月号に掲載された森芳太郎の「絶対美術運動の産物 フォトグラムの研究」には「本邦の写真界にフォトグラムを移植した第一人者としては、フォトタイムス誌の木村専一君を押さねばならない」という一節がある。森は前年の展覧会で目にした作品にいたく感心していたのである。

本誌の広告(写真)懸賞やグラフ(写真)模様懸賞もまた新興写真への窓口を広げる啓蒙活動であったが、成沢はさらにその決定版といえる企画を持っていた。翌31年2月号の巻頭言で発表される「国際移動写真展」の開催である。

この「移動」とは巡回を意味するもので、もとは29年5月にドイツのシュトゥットガルトにおいて開催された、ドイツ工作連盟主催の「映画と写真・国際展」。モホリ=ナギの監修のもと、写真史の資料を含め、芸術、医療、警察、報道、天文など、映画と写真のあらゆるジャンルにおいて、最先端の実作約1200点を展観するという壮大なものだった。巡回の件は国際光画協会の村山と岡田から持ち込まれたもので、成沢はそれに応え、すぐに主催者に申し込んでいた。

鳥原学

鳥原学

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/325m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/325m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/325m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)