漁村 塩谷定好(鳥取)・月例懸賞4部1等・1926年7月号掲載

月例作家たち

写真雑誌にとって、コンテストは新しい才能を発掘する場であり、新しい写真表現や社会の動向を広く啓けい蒙もうする装置である。ことに創刊間もない「アサヒカメラ」にとっては、誌面を活性化させる大きな推進力だった。

その種類を挙げると、まず月例懸賞がある。注目度の高いビッグイベントとして、全日本写真連盟主催で国際写真サロンと日本写真大サロンが翌年から始まり、1930(昭和5)年には東京朝日新聞社主催の「広告写真懸賞」(第1回は「国際広告写真展」として開催。64年まで続いた)がその列に加わった。これらは創刊編集長の成沢玲川の企画で、27年に現在の企画事業本部にあたる計画部長への異動を機に、これらを立ち上げたのだった。

また単発のコンテストも多い。時系列に沿って一部を挙げると30年「グラフ写真模様」、34年「海外宣伝用写真懸賞」、36年「都市美・都市醜の写真懸賞」、37年「オリムピツク写真訓練作品」、38年「銃後写真懸賞」、39年「広告にすぐ使へる写真懸賞」、40年「海洋写真懸賞」などがある。タイトルだけでも世相が見えるようだが、年が進むにつれ、実用的な課題が多くなっていることにも気づく。写真芸術を志すアマチュア写真家の機関誌という当初の編集方針が、変化していく。

一方、応募するアマチュア写真家、ことに東京・大阪の有力写壇から遠い地方在住者にとって、雑誌のコンテストは多いほうがよい。なかでも毎月開催される月例は腕を試すチャンスであり、そこから頭角を現すケースも少なくなかった。もちろん月例にしても時期ごとに、応募規定、カテゴリー、審査員は変化する。そのため月例作家の消長にも、本誌の変化は見えてくる。

たとえば第1回月例において、「漁村」で浪華写真倶楽部の米谷紅浪審査の4部で1等を獲得した塩谷定好は、大正期の芸術写真家の気風を持っていた。鳥取県赤碕町(現琴浦町)の有力な回船問屋の7代目として生まれ、子どものころからカメラを手にし、19(大正8)年に20歳で「ベストクラブ」を設立。家業の経営権をすべて関係者に譲るほど、写真ひとすじに没頭し、こと印画に注ぐ情熱には並々ならぬものがあった。1回あたりの月例への応募点数も多く、雅号の「玉光」や息子の「宗之助」の名前での投稿作品も誌上に散見される。塩谷が傾倒したのは、「芸術写真研究」誌を主宰する中島謙吉のベス単派の柔らかな風景写真だったから、応募作品には地元の海岸風景が多くを占めたが、静物やポートレート作品も少なくない。

そのポートレートでは29年7月号で4部1等に入った、袈け裟さをつけた少年僧を正面からとらえた「小坊主」が印象深い。その作品解説で塩谷は、子どもを失ったことを機に寺に通い始め、しだいに宗教と芸術の関係に目覚め、これからはその道を追求したいと綴っている。本作に感銘した審査の米谷は「此作者近来の名作であり又同時に制作上の一転機を示」すものと評した。

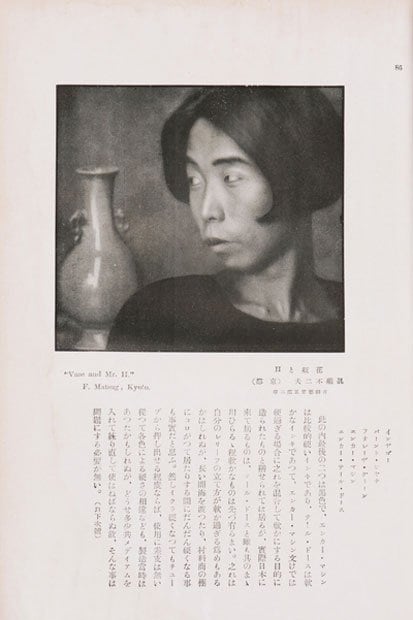

初期の月例で、塩谷と並んで最も活躍したのは京都の真継不二夫である。27年1月号で淵上白陽選の5部2等に「花瓶とH」が入賞して以降、彼も本名とペンネームの「星兒」を使い分けて頻繁に入賞を重ねた。ことに女性のポートレートには独特な華やかさがあった。真継は独学で写真を学んだが、印画には淵上からの、テーマや構図などには国画会系の日本画家たちの影響がみられる。

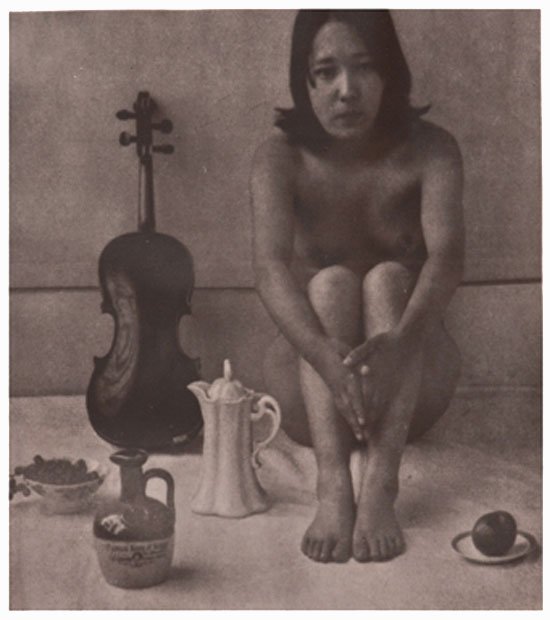

創刊号で塩谷の作品と並んで掲載されているのは、東京写真専門学校(現東京工芸大学)の学生だった田村榮の「顔」である。5部1等を獲得した本作に続き、翌年1月号の「静物と裸婦のポーズ」では、真継を上回って同部1等を獲得した。この裸婦像に対し、淵上は「稀に見る傑作」との賛辞を送っている。同作はまたこの年から設けられた年度賞のひとつにも選ばれている。当時はポイント制ではなく、上位の作品から最優秀作品を選ぶというシステムだった。しかしながら、当時の読者でこの作品を見たものはいない。ヌードを理由に、現在の警察庁にあたる内務省警保局から検閲を受け掲載ページの削除を求められた。

さて、創刊間もない頃に活躍した月例作家の多くは、30年前後には本誌への投稿を卒業している。この3人も同様で、それぞれ別の道を歩んでいった。塩谷はその後も地元に腰を据えて芸術を追求した。真継は31年に上京して婦女界社の写真部長となり、やがてフリーの報道写真家に転身する。田村は28年に学校を出てオリエンタル写真工業に入社。宣伝部を経て同社発行の「フォトタイムス」誌で、新しい写真のムーブメントを牽けん引いんする立場となるのである。

求められた写真論

読者たるアマチュア写真家への最大の啓蒙は、秀でた写真家が理論と実作とを示すことである。その役を最初に担ったのは福原信三だった。福原は創刊から29年の秋までほぼ毎号本誌に写真論を寄稿し、作品を発表した。

このころ福原は日本写真会の会長という立場にあった。日本写真会は、彼の写真芸術社の活動が震災によって中断したのち、新たに立ち上げた「シセイドウ・ホト・ジュニオルサークル」と、東京美術学校の卒業生を中心にした「光画会」が合併して1925年に生まれた団体である。また全関東写真連盟の委員を務め、本誌創刊にあたって写真芸術社の同人である佐藤信順を編集スタッフに推薦するなど協力を惜しまなかった。

鳥原学

鳥原学

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/325m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/325m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/325m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)