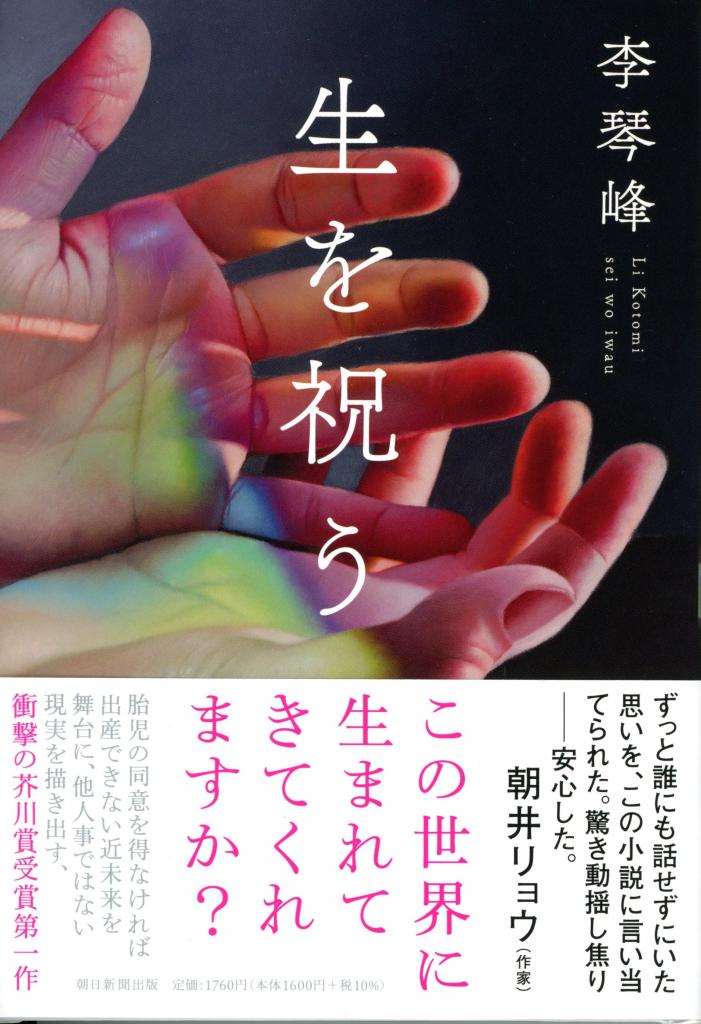

※Amazonで本の詳細を見る

■合意出産という制度

――生まれてくる側がなんらかの意思を持っていて、それを事前に知ることができる。それがこの小説のポイントだと思いますが、「同意」か「出生拒否」かを胎児が決めるとき、ノーム・チョムスキーの普遍文法を用いるというのが面白いなと思いました。妊娠9カ月目の胎児には既に普遍文法が備わっているので、この普遍文法を解明することで、胎児と極めて簡単な意思疎通ができる。胎児はいろんな指数をもとに、ある意味究極的な選択をする。この小説を書く上で、哲学的あるいは思想的なバックグラウンドになった作品はありますか?

李:自分は言語学を専門に学んでいたので、普遍文法というものはもちろん知っていたんですね。普遍文法というものの存在は人間の直観に反するので、ずっと不思議に思っていました。ただ、もしチョムスキーさんがこの小説を読んだら怒るかもしれないけどね。「普遍文法はそんなんじゃないよ」と(笑)。けれどまあ、大胆な発想をしてここに使ってみたという感じです。小説の中では陰謀論やポスト・トゥルース的な言及が出てきますが、個別の哲学の流派や、哲学者の思想の影響を受けているというわけではないと思います。

――今の科学技術でも、出生前診断によって子供の疾患や障碍の有無などを知ることができます。そうしたことを出生前にあきらかにする方向に進んでいて、「この子には障碍がある、だから産まない」と、親の側が一方的に決めるような世界になっている気がします。しかし、『生を祝う』では子供の側が出生するかどうかを決める世界に逆転しています。先ほども李さんの中で現在の世界に対する違和感が強くあったとおっしゃっていましたが、さらに具体的にお聞かせいただけないでしょうか。

李:出産について語るとき、「子供が欲しいか、欲しくないか」「子供を産みたいか、産みたくないか」という親側の言説が圧倒的に多くて、子供の側が生まれたいかどうか、現状では確認のしようもないんですけれども、そのことについて誰も気にしていないように感じるんですね。せめて小説の中では、それが可能であるとしたらどうなるのか、シミュレーションしてみたかった。これまでの小説でも、いろんな生きづらさを追究してきたんですけれども、その根源を突き詰めていくと出生というものにたどり着く。今回の小説は、ある意味では究極のところに行ったのかな、と。