のぶにとって、八木が配るコッペパンは、子どもたちの命を救う希望の光に見えただろう。しかし、嵩にとって、それは「強さ」と「正しさ」の象徴であり、自分が決して持ち得ないものに見えたのではないか。のぶが八木を思うたび、その脳裏にはコッペパンの記憶が再生される。嵩にとって、コッペパンはライバルそのものであった。

「あんこ」と「パン」の融合で

この仮説に立つと、嵩がのちに「アンパンマン」を生み出す論理が鮮やかに見えてくる。

嵩にはコッペパンではない、全く新しい「パン」のヒーローを創造する必要があった。それが、日本の伝統的な甘味である「あんこ」と、西洋文化の象徴である「パン」を融合させた「あんぱん」だったのである。これは単なる食品の組み合わせではない。それは、自分だけのオリジナルな「正義」と「愛」の形を創造するという、嵩の強い意志の表れだったのだ。

あんこを詰めるという行為は、西洋から与えられたパン(近代化)に、日本の魂を吹き込むという創造的な行為のメタファーでもある。嵩は、八木が体現するアメリカ的な正義とは異なる、日本独自のヒーロー像を「あんぱん」に託したのだろう。

そして、この嵩の創造の意志を決定的に後押ししたのが、79話で描かれる釜次の死だった。

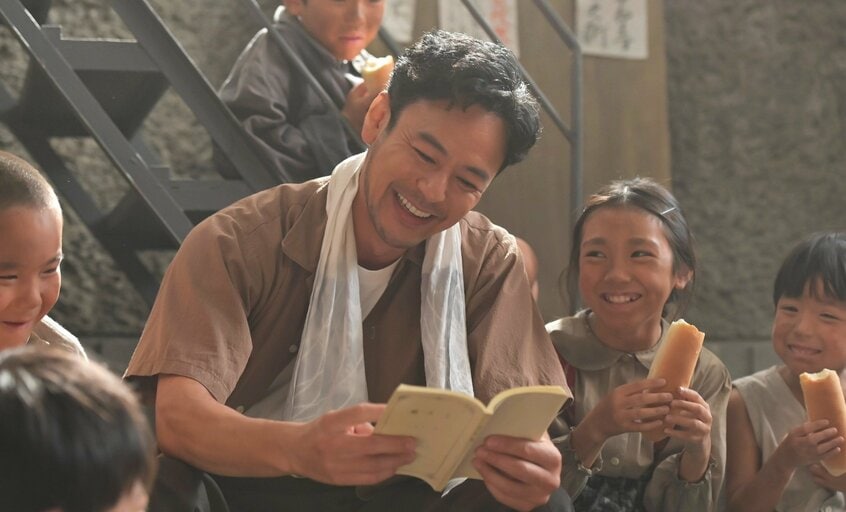

のぶの頼みで釜次に漫画を描いた嵩。その漫画を見て、心から笑顔を見せた釜次の姿は、嵩にとって忘れ得ぬ宝物となった。自分の描いた漫画が、人の心に届く。その実感を初めて味わった瞬間だったかもしれない。しかし、その数日後、釜次は「面白がって生きえ」という言葉を遺し、静かに息を引き取る。それはまるで、嵩への遺言のようでもあった。

八木への嫉妬も、のぶへの叶わぬ恋も、すべて「面白がって」創造のエネルギーに変えてしまえばいい。釜次の死は、生きることの残酷さではなく、その残酷さすらも「面白がる」ことで乗り越えられる人間の強さを教えてくれた。