希薄な人間性を持ち「人間からかけ離れた存在」でありながら「自分は人間である」という矛盾を抱えたもの。脱人間化された存在。それが今の僕であり、僕たちではないか。その営みを、ナチュラルに現代の表現者たちは体現しつつある。

思うに、本書のひとつの特徴は「僕」という一人称を採用したことだと思う。村上春樹などを見てもわかるように「僕」は必ずしも若さを表す語ではないが、しかしここでは論述の主体が「私」と名乗るのと「僕」と名乗るのとでは大きな違いがある。そう、これは「僕」の話であり、「僕たち」の話なのだ。実は「はじめに」の最初の一文は「自分の存在の希薄さを常に感じながら生きてきた」である。この「自分」とは「僕」のことだ。そして「僕たち」でもある。今ここで、人擬きであるしかないのは、他でもない著者自身なのだ。だからこれははっきりと、藤井義允の実存をめぐる思索の書でもある。このことを彼はまったく隠そうとはしていない。これもまた「熱さ」の証明である。

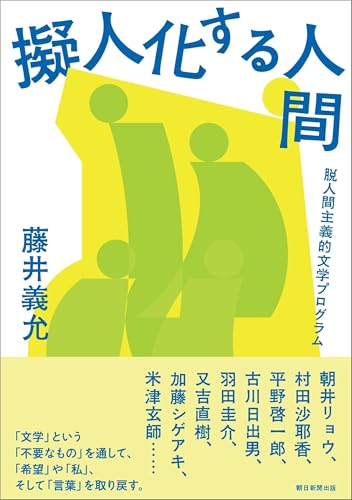

登場するのは、朝井リョウ、村田沙耶香、平野啓一郎、古川日出男、羽田圭介、又吉直樹、加藤シゲアキ、米津玄師である(他にも数多くの固有名詞が出てくる)。個々の表現者の「擬/脱」のありようはさまざまだが、著者の視座が一貫しているのは、それぞれの作品から抽出されモデル化される、敢えて単純化して記すなら「生きづらさ」に対して、その作品自体から応接と応戦の手立てを見出そうとしていることだ。著者は「人間」のアクチュアルな、そして本質的な「問題」に対峙しつつ、絶望も諦めもしていない。どうにかして現在形の表現に出口(らしきもの)を探り当てようとしており、それがそのまま著者自身の「生きづらさ」との格闘にもなっている。それは人擬きでありながら人であり続ける他ない「僕」と「僕たち」、そして私と私たちのサバイバル・ガイド、少なくともそれを書くための準備になっている。むろん、これも「熱さ」だ。だがしかし、この熱は今こそ必要なものなのだと私は思う。