前々から疑問に思っていたことだが、学校の先生や機関に属する研究者と呼ばれる人たちが発表した成果(主に著作)が高く評価され、ナントカ賞を受賞なんていうことがよくあるが、これっておかしくないだろうか。

というのも先生や研究者が発表した、あるいはその成果を著わした論文なり著作なりが高評価を得るのは「当たり前のこと」であり、むしろ評価を得ないようなことがあってはならない。なぜなら彼らは、それを専門に研究・探求することが仕事なのだから。

たとえば医者が患者の風邪を治したとする。しかし医者は、風邪や病気を治したことでいちいち称賛されることもナントカ賞を授与されることもない。なぜなら「治して当然」であり、治すことが仕事なのだから。

ところが評論界や文化的な分野では、その「当たり前のこと」が妙に奉られ、いってみれば風邪を治した程度のものであるにもかかわらず、むやみに称揚され、高評価が与えられる傾向にある。

ぼくは、専業音楽評論家という立場上、こうした状況に不審と疑問と何ミリグラムかの嫉妬を覚えている。そして、自分と同じような立場にある人が、同じような方向性をもった仕事をしていることを知ったとき、うれしくなり、励まされたような気持にもなる。そして相手に対して、一方的に戦友や同志のような感情を抱く。

具体的にどういう内容の仕事かといえば、音楽の歴史や定説の再検証・再読によって、新たな視点から歴史観なり物語を更新・構築する作業とでもいいましょうか。自分の本では、『ジャズ・ヒップホップ・マイルス』(NTT出版)や『LAジャズ・ノワール』(河出書房新社)等がそれにあたる。ロック関係では『ビートルズとアメリカ・ロック史』(同)や、いま『小説現代』(講談社)で連載している「女王陛下のロックンロール」がある。

愚痴をこぼすようで気が引けるが、こういう再検証物は、あえて遠回りしなければならない要素というか一種の手続きのようなものがあり、その部分でけっこう骨が折れる。なにしろ定説や通史・正史に対して異議申し立てをするわけだから、土台となる定説・通史・正史といったものをいちいち紹介しなければならない。その上で「じつはそうではなくて、こうなんですよ」とか「こういわれていますが、ぼくはこう考えています」と細かく解説しなければ、通じるものも通じにくくなってしまう。ぼくはどうも根気がなく、その部分をハショる傾向にあり、そこは反省しているのだが、まあ通常のものより手間がかかることはまちがいないわけです。

だから、同じような作業をしている専業もしくは専業的な立場の音楽評論家の人には、敬意とともにシンパシーを感じてしまう。そしてそういう音楽評論家がもっと増えればいいなあと、ついつい遠くの空を見てしまう。

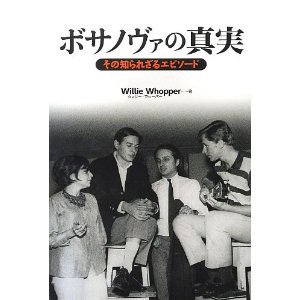

新刊『ボサノヴァの真実』(ウィリー・ヲゥーパー著:彩流社)を読んだ。著者名から、てっきり訳書かと思ったらそうではなく、日本人の音楽評論家だった(不勉強で申し訳ありません)。同書の著者紹介には、こうある。「ブラジル音楽評論家。ブラジル音楽フリー・ペーパー『ジョルナル・コルデル』編集長。ブラジル訪問歴13回。現地のブラジル人アーティストと直接交流し、独自の情報網をもつ。(以下抜粋)」

副題に「その知られざるエピソード」とあり、オビには、「ジョアン・ジルベルトとアントニオ・カルロス・ジョビンがボサノヴァを発明した!?」という、ちょっと挑発的なコピーが躍っている。表紙に使用されている写真も変わっている。というか珍しい。いちおう説明しておくと、左からシルヴィア・テリス、アントニオ・カルロス・ジョビン、ホベルト・メネスカル、マルコス・ヴァリ。

460ページ強の厚さで、巻末には「ボサノヴァ名盤ガイド100」として13ページが割かれ、100枚の名盤が簡潔に紹介されている。正史・定説の再検証・再読を目的にした本だが、マニアックな作品だけでなく、誰もが知っているような基本的な名盤も押さえられている点に、著者の柔軟な視点が表れている。それから勇気も(こういう専門的な切り口の本で、セルジオ・メンデス&ブラジル'66のアルバムを挙げるのは、それなりに勇気がいるものなんですよ)。

本書の「はじめに」は、「1958年、ブラジル・リオデジャネイロで誕生したとされるボサノヴァ。それから50年以上が過ぎ、ボサノヴァは世界中に広がり、地球の反対側の日本でも市民権を得た」という文章から始まる。

しかしながらその受容史において、多くの誤解が生まれ、その「誤読」があたかも「真実」として定着してしまった面が少なからずある。日本も例外ではなく、その原因について、著者は次のようにつづける。

「原因として大きくは二点あるように思う。一つは、かつてボサノヴァの情報が米国ジャズ界経由で日本に届けられたという点だ。米国における評論がそのまま入ってきたせいで、ブラジルで重要とされるアーティストが見落とされていたり、その逆もある。もう一点は、『パネーラ』と呼ばれるブラジルの派閥社会にある」

そして本題へと突入していくわけだが、ぼくは先に、検証本を書く際の「筆者としてのむずかしさ」について触れた。しかしむずかしいのはそれだけでなく、こうして紹介する際にも同様に困難を感じる。どうしてかといえば、この種の本は一種の謎解きの要素を含み、だからこそミステリーを読むような感覚で面白く読めるのだが、それだけに詳しく紹介あるいは「おいしいところ」を引用することは、即ネタバレにつながり、あまり多くを語ることはできない。それがまた、この種の本に対するエチケットでもあると思う。

ともあれ著者には、「溜まっていたこと」がふんだんにあったと推察する。とはいえそうした感情を(ナカヤマヤスキのように強引かつ暴力的に)押しつけるようなところはなく、たとえば次に挙げる「タンカ」にも似た一文につづく文章も、終始冷静な視点から検証、紹介されている。

「ボサノヴァを紹介した日本語書籍のほぼすべてに共通しているのが、『トム・ジョビン(アントニオ・カルロス・ジョビン)、ジョアン・ジルベルト、ヴィニシウス・ヂ・モラエス、この3人が出会いボサノヴァが誕生した』という記載だ。この3人は時には『ボサノヴァ三聖人』という敬称で崇められている。だが、本当にそうなのか? 批判を覚悟で持論を述べていこう」

さて前回の最後で、ぼくは本書に「自分が探している答えはあるだろうか」ということを書いた。もっともぼくが求めていたのは、ジャズに軸足を置いたボサノヴァ再読のようなものだから、ジャズとボサノヴァの関係性だけに特化しているわけではない本書に答えを求めるほうがまちがっているのだけれど。

宣伝するようで気が引けるが、といいつつ書き進めるが、詳しくは拙著『LAジャズ・ノワール:失われたジャズ史の真実』(河出書房新社:2012)を読んでいただきたい。その「第8章:分化」で、<ウエスト・コースト・ジャズ+サンバ=ボサノヴァ>という項目を設け、ジャズとボサノヴァの関係について書いています。

少なくともジャズ側からみた、スタン・ゲッツに代表されるボサノヴァあるいはジャズとブラジル音楽の融合は、ローリンド・アルメイダ(ギター)とバド・シャンク(サックス、フルート)が吹き込んだ『ブラジリアンスVol.1』がその第1号となる。そしてこのアルバム(当時は10インチ盤)はまた、空路を通じてブラジルに輸入され、それがボサノヴァの原点となった、というのがぼくの見立てであり、実際に残された音源に基づいた仮説です。

簡単に事の経緯を紹介すると、次のようになる。

ローリンド・アルメイダは1917年、ブラジル、サンパウロに生まれた。47年、新たな可能性を求め、ロサンゼルスに移住。当時のアルメイダはジャズ・ギタリストでも即興演奏が得意なギタリストでもなく、ただサンバを伝統的な技法で演奏するギタリストにすぎなかった。しかしそれが前衛志向のスタン・ケントンの興味を引き、ケントンのオーケストラに起用される。52年、バド・シャンクがケントン・オーケストラに参加。ここで2人は意気投合する。

ケントンのオーケストラを脱退したアルメイダとシャンクは、ハリー・ババシン(ベース)、ロイ・ハート(ドラムス)とともにカルテットを結成、当初はアルメイダが用意したブラジルの伝統的な曲(サンバ)をレパートリーの中心に据えていた。しかしこれがなかなかうまくいかない。最大の難関はリズムにあった。ジャズ・ドラマーのハートには、新しい音楽に相応しいリズムを叩くことができない。そこでコンガを多用することで、なんとか乗り切る。

このグループは53年末から54年初頭にかけてリハーサルをくり返し、毎週月曜にジャズ・クラブ「ヘイグ」に出演する。そして6週間後、『ローリンド・アルメイダ・カルテットVol.1』『同Vol.2』という2枚の10インチ盤に収録される音源を吹き込む(のちのLP『ブラジリアンスVol.1』の原型。現在は続編と合わせて『ブラジリアンスVo.1+2』としてCD化されている)。バド・シャンクが語っている。

「実際にどんな音楽になるのかわからなかったが、何かが起こりそうな予感はあった。リハーサルではコンガを使ったが、コンガはキューバの楽器だった。ブラジルのサンバではコンガは使われていなかった。だが当時の私たちは何も知らなかった。そしてもちろん、自分たちが『ボサノヴァ』という音楽の原型を演奏していたことも」

ウエスト・コースト・ジャズがボサノヴァの誕生に大きな影響を与えたことはよく知られているが、その要因に、当時ロサンゼルスとリオを結ぶ直行便があり、人気のエアラインになっていたことは、あまり言及されない。つまり「なぜ、それがブラジルにまで届いたのか」という肝心のポイントが押さえられないまま現在に至っている。さらにバド・シャンクの発言をつづけよう。

「彼ら(アントニオ・カルロス・ジョビン等のブラジルの若いミュージシャンを指す)は、どうしてカーニヴァル中、ずっと同じリズムでなければならないのか疑問を抱いていた」そして「ウエスト・コースト・ジャズを研究の対象とし、自分たちが書いた曲にウエスト・コースト・ジャズの特徴的なコード進行(ケイデンス)をあてはめ、サンバと異質の音楽を創造しよう」とした。詳細は省きますが、つまりボサノヴァは、ウエスト・コースト・ジャズとサンバが結びつくことによって生まれた音楽だった。

これがぼくなりに立てた「事実に近いであろう仮説」ですが、それはそれとして、ジャズに視点を戻した上で、『ブラジリアンスVo.1』を聴けば、ジャズ・ファンなら誰だってスタン・ゲッツのボサノヴァを思い起こすでしょう。そして「ゲッツの真似をしている」と思うにちがいない。もちろん、事実は逆です。『ブラジリアンス』は、62年に録音されたゲッツとチャーリー・バードの『ジャズ・サンバ』の8年も前に吹き込まれていた。たとえば《インキエタサン》や《カリニョーゾ》といった曲を聴けば、いかにゲッツとチャーリー・バードが「うまく盗んだか」がわかり、ちょっとしたショックを受けるのではないかと思われます。

補足しておけば、ゲッツは58年2月、カル・ジェイダー(ヴィブラフォン)とともに《ギンザ・サンバ》という曲を吹き込んでいる。より正確には、この演奏が、ゲッツにおいてアルメイダとシャンクの影響が顕在化した最初の例かもしれません。そしてその完成形がのちの『ジャズ・サンバ』や『ゲッツ/ジルベルト』なのでしょう。とはいえ『ボサノヴァの真実』では、ローリンド・アルメイダ個人に関して疑惑の目が向けられています。

「ローリンドは後年、『自分こそがボサノヴァのオリジネイター』と言い触れまわったそうだ。たしかにローリンドはブラジル・ギターを米国に広げた先駆者ではある。が、ボサノヴァのムーヴメントとは直接関わってはいない。米国では彼をボサノヴァの創始者として記述している書籍もあるせいか、そう信じている米国人はいまだに多い」

うーむ。どうやら問題は深いようです。それでは、また。[次回5月13日(月)更新予定]

中山康樹

中山康樹