ひきこもりを体験したからこそ伝えられることがある。伝えることは、自分の思いを整理し、自己肯定することにもつながる。経験を前向きに生かす動きが広がる。AERA 2020年10月19日号から。

* * *

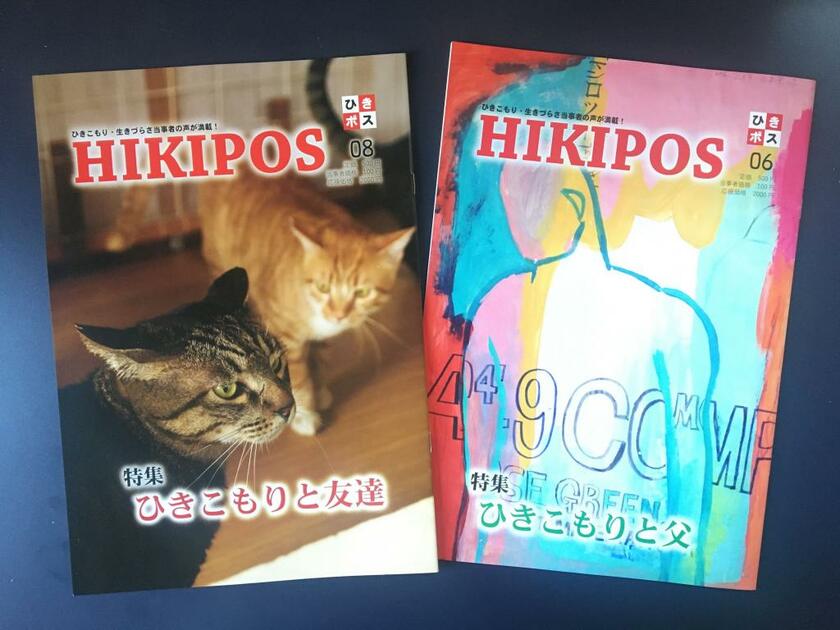

ぱっと見は何やらおしゃれなカフェに置いてありそうなアート系の冊子に見える。ひきこもり当事者や経験者が発信する雑誌「HIKIPOS(ひきポス)」は2017年12月に創刊した。

編集長を務めるのは石崎森人さん(37)。自身もひきこもりの経験を持つ。

読者は当事者が3割、親が6、7割、支援者が1割。主な編集作業に携わるのは石崎さんを含めたコアメンバー4人。他に30人ほどの書き手がいて、その号のテーマによって書きたい人が書いたり、座談会に出席して意見を交わしたりする。参加者には30代の元当事者が多いという。

当事者の気持ちは当事者にしか表せない。その思いが創刊につながったと石崎さんは話す。

「ひきこもりや生きづらさの問題は、経験していないと言葉にするのは難しいところがあります。健康的な人と悩んでしまう人では、言葉の次元がすでにかなりずれている。だからメディアで報じられるひきこもり像はしっくりこないっていうのが多くの当事者の感覚。当事者自らの言葉で、それが一体どういう経験なのかを書く。当事者が発信することでしか、当事者の気持ちは表すことができないんじゃないかと感じています」

だからこそ編集過程でも一人ひとりの言葉を大事にする。

「一般的に編集作業では赤字を入れて文章を直したり単語を変えたりしますよね。僕らは基本的には本人の言葉自体は変えません。『ここはこっちのほうがいいんじゃないですか?』と問いかけることはありますが、あくまで書き手に判断を委ねる。ほんのわずかな表現の仕方を変えるだけでも伝えたいことが変わってしまうことがあるからです」

■黒歴史が世の役に立つ

そもそも「ひきこもり」という言葉自体が当事者目線ではない、と石崎さんは疑問を感じている。

「ひきこもりという言葉は、親の目線です。家にひきこもりの子がいて困っているという視点。当事者からしてみれば、抱えているのはもっと複雑な、個別性の高い問題なんです」

発信する作業は、書き手たちに好影響を及ぼす。

高橋有紀

高橋有紀