あまりにも受け入れがたい現実だった。

「そろそろ子どもが欲しいね」

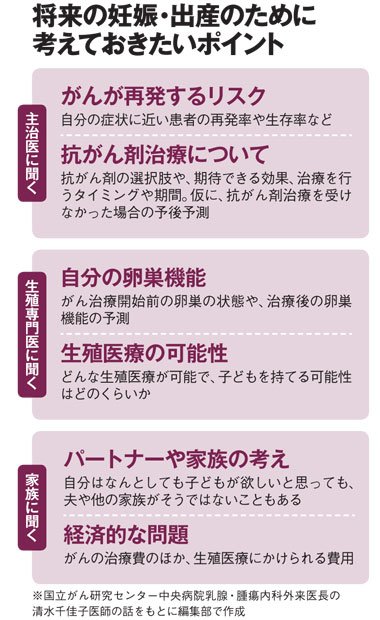

夫婦でそんな会話をしていた29歳の頃、妻(39)に乳がんが見つかった。乳腺外科の主治医からは、右乳房の全摘手術と術後の抗がん剤治療が必要だと説明された。これらを終えたら、妊娠・出産ができるのだろうか? 不安になった妻が主治医に相談すると「20代だから大丈夫」と言われ、胸をなで下ろした。

手術は成功し、再発もない。術後の経過は順調に思えた。ところが、33歳になっても生理が戻らない。産婦人科を受診すると、「すでに閉経しています」と、予想外の事実を告げられた。

●抗がん剤で早発閉経

妊孕(にんよう)性──。聞き慣れない言葉だが、妊娠する力のことだ。これががんの治療によって失われることがある。聖マリアンナ医科大学病院産婦人科診療部長で、日本がん・生殖医療学会理事長の鈴木直医師はこう語る。

「抗がん剤には卵巣機能にダメージを与え、卵子の数を減らすものがあります。抗がん剤の種類や投与量、患者さんの年齢によって20~100%の確率で早発閉経になります。乳がんでよく用いるホルモン療法は、卵巣に直接的な影響を与えませんが、治療が5~10年と長期にわたり、妊娠可能な年齢の期間を逃すことにつながります」

乳がんのほかに、子宮頸がんや子宮体がん、卵巣がんは症状が重ければ子宮や卵巣の全摘出となる。その場合は妊娠を諦めざるを得ない。放射線治療で骨盤内に放射線を照射した場合も、卵子を消失させることがある。

国立がん研究センターがん対策情報センターの調査によると、39歳以下のがん罹患率(対人口10万人)は、1975年は約200人だったが2012年には約300人へと増加。晩婚・晩産化が進む今、妊娠・出産を考える時期にがんになることは、決して他人事ではない。

鈴木医師によると、がん治療後の妊孕性を残す対策は旧来行われてきた。例えば、ごく初期の子宮頸がんは、子宮の入り口だけを切除する円錐切除術が選択肢に入る。放射線治療は、放射線が当たらない位置に卵巣を移動させることもある。

越膳綾子

越膳綾子