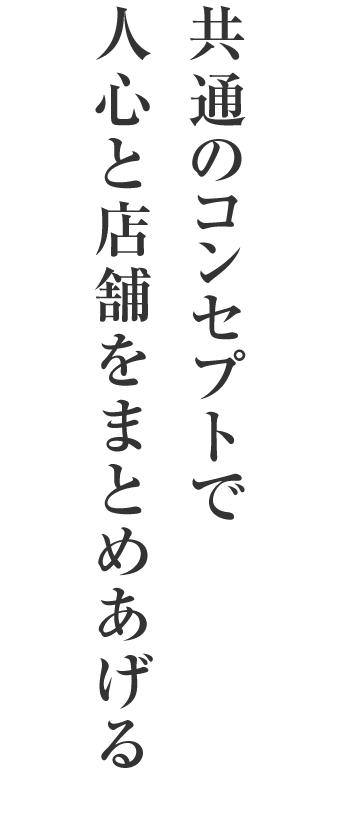

セブン-イレブンの前身は、1927年にアメリカ・ダラスで設立されたサウスランド・アイス社である。氷の販売がメインだったが、顧客の要望を受けて食料品や日用品を扱い始めたことで好評を得た。これがコンビニエンスストアの起源とされる。戦後、店名をそれまでの「トーテム・ストア」から「セブン-イレブン」と改称し急成長した。現在、SEHのトップを務めるグレッグ・ハンナ社長は、80年にサウスランド社に入社した。

ハンナ社長はメリーランド州ボルティモアに生まれた。12歳から父の意向で農場で働き、高校時代も半労半学の生活だった。ペンシルベニア州ウィリアムズポートにあるライコミング大学では会計学、社会学、人類学を専攻。大学卒業後にカリフォルニアへ移住した。だが就職に恵まれず、所持金が500ドルになってしまったとき、新聞広告で会計事務の仕事を見つけて応募。それがサウスランド社だった。

「社内でのポジションが上がるにつれ、会計の仕事だけでなく、店にまつわる課題を解決する仕事もするようになりました」

課題解決能力の高さを見込まれ、85年にイーストロサンゼルス(ロサンゼルスの東隣の街)への異動を持ちかけられた。ハンナ社長がこれに難色を示したところ、1本の電話がかかってきた。

「異動を断ったので解雇されるのかと思ったら、ハワイ事業部への昇進の話だったのです。リゾートのイメージがある地へ行けるということで、期待と夢にうれしくなったことを今でも覚えています」

その後、87年にハワイ事業部の財務担当となった。ところが、ファストフードの拡大、コンビニエンスストアの競争激化などが原因で経営が悪化。89年にハワイ事業部がセブン-イレブン・ジャパン(以下、SEJ)に譲渡され、現在のSEHが設立された。

ハンナ社長は、当時をこう振り返る。

「私はサウスランド社ハワイ事業部の社員だったのですが、サウスランド社に残るか、SEHに移るか、大きな決断を迫られました。そして熟考の末、サウスランド社から離れることを決めたのです」

ハンナ社長にとっても、SEHにとっても、これが大きな転機となった。

だが新たな体制下では、何もかも一から“開拓”する必要があった。

「それまでのオフィスはサウスランド社の出張所のようなもので、業務のほとんどはダラス本社の指示のもと実施していました。しかし、買収を機に環境が一変したのです」

それでも、ハンナ社長には希望があった。小さな組織だからこそ大きくしていける。新たなスタートだからこそ可能性が広がる。その思いを強く持ち続け、2010年の社長就任以降、法務や人事、商品開発などの部門を新たに設置するなど、組織づくりを手掛けた。

「出向してきたSEJの社員に、商品の仕入れや品質管理の仕方などを学びました。それまではメーカーの意向に沿って商品が送られてくるだけでした。しかし、新体制になってからは、個店ごとにお客様のニーズに合わせて商品を発注していく日本流のスタイルに変わったのです。このやり方なら店が主体性を持てるので、私たちのモチベーションは上がりました」

ただ、それでも一抹の不安があった。それは、一人ひとりのやる気が上がっても、チームとして取り組むにあたり、目指すべき目標が曖昧だった。

そこでハンナ社長は、会社を一つにまとめるようなコンセプトをつくることにした。それは、従業員はもちろん、お客様にもわかりやすい言葉のほうがいい。そこで生まれたのが、「YOUR NEIGHBORHOOD STORE」─直訳すると、「あなたの地元のお店」という意味である。

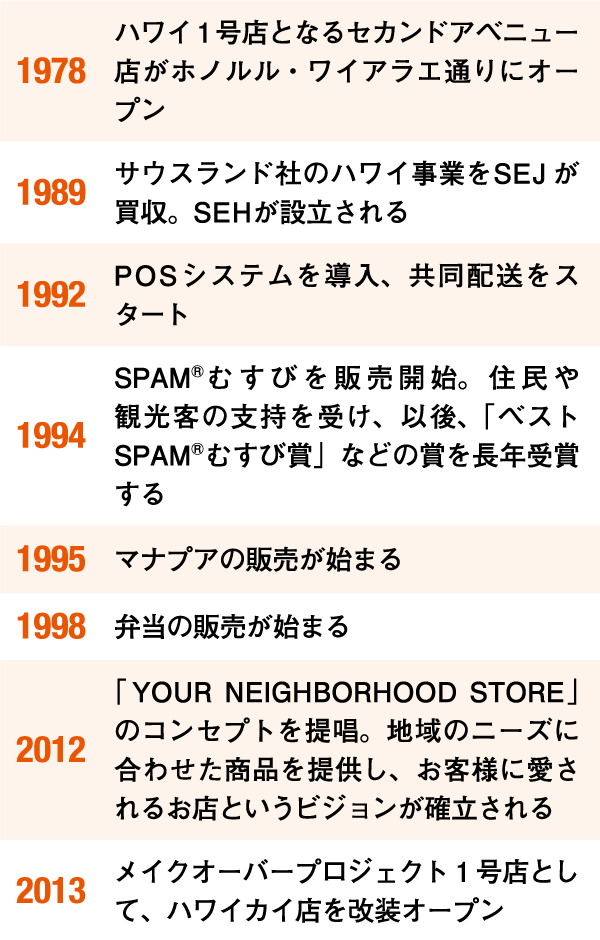

ワイピオ店での店舗訪店の様子(1999年当時)

(左)オフィスでの業務の様子(1997年当時)(右)SEHのクリスマスディナーパーティーに夫婦で参加(1999年当時)

「NEIGHBORHOODという言葉には、自分たちの住む地域、子どもたちが学校に通う地域、そして安全で落ち着ける地域という意味が込められています」

ハンナ社長は力を込めて続ける。

「NEIGHBORHOODの前にYOURをつけることで、『あなたにとっての』という意味が強くなると考えました。お客様一人ひとりにとっても、働いている従業員にとっても、セブン-イレブンは私たちの場所なのだという意味ですね」

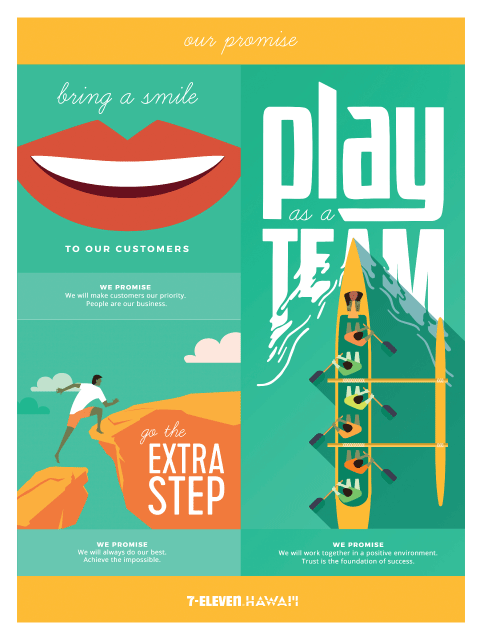

これに加えて、「お客様・お取引先様・従業員に笑顔をもたらす」「チーム一丸となって目標を達成する」「さらなる高みを目指す」という3つの指針からなるOur Promiseを発表した。これらのコンセプトは従業員やお店づくりにも浸透し、今も共通の認識となっている。

2016年、SEHは会社の方向性を示す「Our Promise」を発表。「bring a smile to our CUSTOMERS(お客様・お取引先様・従業員に笑顔をもたらす)」「play as a TEAM(チーム一丸となって目標を達成する)」「go the EXTRA STEP(さらなる高みを目指す)の3つの指針から構成されている。「SEHの社員全員に浸透しています」とハンナ社長

同時に推し進めたのが、目に見える一体感だ。つまり、店の外観や内装などの設えを、個性を生かしながら、よりお客様にNEIGHBORHOODを感じてもらえる共通のコンセプトで改装しようというものである。

「それまでの店舗デザインには基準がなく、各々がバラバラで、店内も少し乱雑なところがありました。これをセブン-イレブンというブランドイメージのもとで改装し、地域により密着した店舗にする。そこでスタートしたのが、『メイクオーバープロジェクト』です」

メイクオーバーとは、「化粧を施す」という意味だけでなく、「改良する」という意味もある。

「どんなレイアウトにするか、床の素材はどうするか、などを徹底的に議論しました。日本のお店と同じような清潔なイメージを出すためにベージュの床を採用し、素材を日本から輸入しました。今ではさらにアットホームな雰囲気を出すために、レイハノ店のように木目調の床にした店も増えてきています」

SEHのコンセプトに基づいて、旧来の店舗を統一感、清潔感、機能性に富んだ店舗としてリニューアルすること。例えばレイハノ店の窓や天井にはポスターやPOPがほとんど見当たらない(❶)。これは店内をすっきり見せるためと、店内の様子が外からしっかりと見えることで、お客様が安心して来店できるようにするためだ。床はシックな木目調で、アットホームな雰囲気を醸し出している(❷)。

外観は画一的ではなく、それぞれの地域によくマッチしたデザインだ。個性的でありながらも、セブン-イレブンの看板がよく目立ち、お客様に安心感を抱かせる。レイハノ店(❸)はモスグリーンの瓦屋根が周囲の緑とよく調和し、閑静な趣だ。ワイキキビーチにつながるカラカウア通りにあるワイキキゲートウェイ店(❹)は、店の周囲の芝生が開放感を演出。夜は窓からこぼれる明かりでロマンチックな雰囲気に。サーフィンの名所ノースショアの玄関口にあるハレイワは、古き良きハワイの面影が残る地区。ハレイワ店(❺)もその伝統的な家屋を継承している

ハンナ社長が行った施策の一つに「In Store Experience」というものがある。直訳すると「お店での経験」。これはSEHのオフィス勤務の社員にも、実際に現場で働く経験をし、店がどう運営されているのか、お客様にどう接すればよいのかなどを身をもって学んでもらい、その経験をよりよい店づくりに生かしていこうというものだ。

例えば、商品の価格を表示するプライスカード。これは、以前はカテゴリーごとの番号順に印刷されていた。しかし、この番号だと、貼るときに店内をあちこち移動しなくてはならず、従業員の負担が増す。そこで、カードに陳列棚の位置情報を印刷し、貼る際の移動が最小限になるようにした。細かい作業だからこそ、実際に経験をしてみないと気づかない点である。また、従業員が立つレジカウンターの床に低反発マットを導入し、従業員の脚の負担を軽減した。これも現場の経験を反映したものだった。

「In Store Experience」の重要性について、ハンナ社長はこう言う。

「初めてレジに立ち、お客様を迎える瞬間は本当にドキドキするものです。これを経験するのとしないのとでは、大きな違いがある。この経験を通して、従業員たちへの感謝や尊敬の念も高まりますし、彼らをもっとサポートしていかなくてはいけないと思うようになるのです」

SEHには、従業員同士でがんばっている仲間を推薦し合い、表彰する制度がある。互いに仲間をリスペクトすることで、チームの結束はより強固なものになるという考えだ。ハンナ社長は従業員に対し、自信を持つこと、自分がすることに誇りを持つこと、一方で謙虚であることを伝えている。

(左)「プリンス・ロット・フラ・フェスティバル」ではゲームのブースを出店(右)米国糖尿病学会主催の「Step Out Walk」に集った従業員たち

「ハワイには『OHANA(オハナ)』という言葉があります。オハナは家族を意味し、ハワイでは家族を非常に大切にしています。オハナというのは血のつながった親族だけでなく、仕事仲間や友だちも含めて言うことが多い。 だからお客様も従業員も、みんな家族のような存在なのです」

互いを思いやり、尊重し、よりよい暮らしを求めて助け合う。ハワイのセブン-イレブンは、そんな家族が集う“みんなの拠り所”なのである。

ハンナ社長がハワイに赴任して37年。その間にお客様も世代交代した。

「古くからのお客様を大切にしながら、若い世代の新しい価値観や好みをセブン-イレブンの運営にどう反映させていくか。それをいま、模索中です」

「レインボーステート」と呼ばれるほど、虹がよく見られるハワイには、こんなことわざがある。

「No Rain, No Rainbow」

雨が降らなければ、虹は出ない。

SEHの道のりと未来を象徴するようだ。

![セブン-イレブン[50周年企画]明日の笑顔を 共に創る](./img/title-2.png)