東京農業大学はその名に“農業”を冠しているが、

学部学科には縦横無尽の広さと深さがある。

同大学の絶えざる進化と変わらぬ教育理念、

そして新たな取り組みを、髙野克己学長に聞いた。

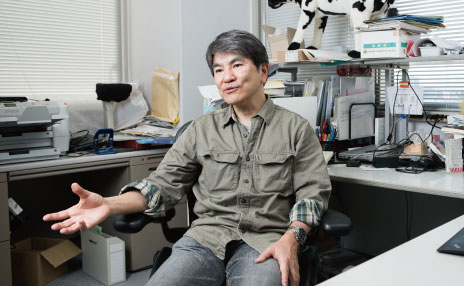

東京農業大学学長

農学博士

髙野 克己

1953年、東京都生まれ。1977年、東京農業大学農学部農芸化学科卒業。同大学大学院農学研究科博士前期課程修了。2013年に第12代学長。

東京農業大学は30年ほど前からダイナミックな変貌を続けてきた。1989年に農学部に次ぐ第2の学部となる生物産業学部を北海道・オホーツクの新キャンパスに開設。それを皮切りに、学部学科を続々と誕生させ、現在では3つのキャンパスに6学部23学科を擁する農生命科学系の総合大学に成長している。

「農学領域は社会の課題に応じて拡大しており、医学や薬学、福祉なども含まれるようになりました。こうした動きに対応して、本学も絶えることなく進化していく必要があると思います」(髙野学長/以下同)

たとえば生命科学部は、これまで医学や理学が専門としていた生命の仕組みなどを探究する。分子生物学の発達で農学領域にも関係するようになったからだ。人口減少で衰退する地域の活性化に取り組む地域創成科学科がある一方で、地球規模の視野を身につける国際食農科学科も設置。どちらも科学と人文・社会系を融合した学際性が特長だ。

こうした広がりと深さを併せ持つ学科にひかれて、農学の枠に縛られない個性的な視点を持つ学生も増加。さまざまな学生がキャンパスに新たな活気を吹き込んでいる。

だが、学部学科が増加して縦割りの細分化が進めば進むほど、相互の交流機会は乏しくなってしまう。そんな心理的な壁を一気に取り除くのが、世田谷キャンパスで2019年に完成した都内最大規模の新研究棟「農大サイエンスポート」だ。8階建ての大型ビルに、同キャンパスに属する4学部15学科の研究室をすべて収容。学術の中核拠点となるだけでなく、各研究室はガラス張りとなっているので、それぞれの雰囲気がよく分かる。上下階をつなぐ階段の途中にも気軽に会話を交わせるスペースが数多く設けられている。

「語り合い、感じ合うことで、学部学科を超えた化学反応が起こり、大きなイノベーション(技術革新)が生まれることを期待しています。東京農大生はコツコツと専門領域を掘り下げていくイメージがありますが、この新研究棟によって新しい農大カラーが生まれるのではないかと考えています」

活発な進化・拡大を続けながら、創立時から変わらないものもある。教育研究の基本理念として継承されてきた「実学主義」だ。

「この理念は初代学長の言葉『稲のことは稲に聞け……』に込められています。机上の理論だけでなく、現場で自らの感性を駆使して課題や問題を発見。その原因を自ら考え、科学的な実証を繰り返して解決に導いていく。これはどんな時代、どんな場所においても普遍的に通用する理念ではないでしょうか」

2021年度には大学院研究科を全学部学科に対応した形に編成。学部教育と大学院を一本化することで、研究の専門性をより高めていく。さらに、最先端の通信機能を備えた国際センターも建設予定だ。

「これからは高い専門性を持ちつつも、周りを巻き込みながら挑戦していくリーダーシップが重要。そのために幅広い教養も必要ですが、学生には『農のこころ』を持ってほしい。命の大切さを知り、他者を思いやる。それによって積極的に協働する人材を輩出していきたいですね」

東京農業大学の2人の学祖

●創設者 榎本武揚

榎本武揚

1891年、東京農大の原点「育英黌農業科」が、現在のJR中央線飯田橋駅近くに産声を上げる。生みの親は、逓信、農商務、文部、外務の大臣などを歴任した榎本武揚。当時の新聞は「~専ら実際応用的に教授し~」などとその実学的な教育を報じていた。

●育ての親 横井時敬

横井時敬

1895年、榎本武揚の招聘で、明治農学の第一人者である横井時敬が評議員として参画。渋谷の常盤松御料地への校地移転、大日本農会への経営委託など、さまざまな改革により基礎を固めていった。1907年には大日本農会附属私立東京高等農学校の校長に、1911年には私立東京農業大学の初代学長に就任。「稲のことは稲に聞け、農業のことは農民に聞け」など、実学を重視する多数の言葉は今なお東京農大の教育の根底に息づいている。

東京農業大学

国際食料情報学部 国際バイオビジネス学科

経営戦略研究室 教授 博士(農学)

渋谷 往男

1963年、東京都生まれ。東京農工大学大学院連合農学研究科修了。三菱総合研究所を経て、2011年より東京農業大学で准教授。2014年に教授。専門は農業経営学。マーケティングを重視している。

東京農業大学では東日本大震災直後に

いち早く支援プロジェクトチームを結成。

さまざまな分野で活動を続けてきた。

2011年3月に発生した東日本大震災は、津波と原発事故によって空前絶後の被害をもたらした。東京農業大学では、震災直後から「東日本支援プロジェクト」を立ち上げ、総力を挙げて福島県相馬市を中心に復興をバックアップ。中でも、海水を浴びた土地から塩分を除去する「相馬農大方式」と呼ばれる革新的な土壌改良法は、東京農業大学の「実学主義」を如実に示した成果といえるだろう。

およそ8年にもわたって支援を継続していることもさることながら、現在のプロジェクトの代表である渋谷往男教授(国際食料情報学部国際バイオビジネス学科)は、「復興から地域創生へとステージが変わってきました」と話す。

「原発に近い南相馬市や浪江町はまだまだ途上ですが、相馬市では農業法人がいくつか誕生。営農を諦めた人たちの土地がまとまることで、家業ではなく、産業として高度化していく段階に入っています。今年は本学OBが社長の会社で作っている大豆製品の原料を、輸入物から国産に切り替えるというので相馬市の農業法人を紹介。3トンほどの商談が決まりました。自社ブランドを持つような6次産業化はまだ早いとしても、そうした会社のノウハウを学び、農商工の連携を進めていきます」

こうした成功を重ねれば、農業経営の分野でも「相馬農大方式」が生まれ、全国に普及する可能性にも期待できる。「そのためにも人材の育成が必要なのです」と渋谷教授。

その先駆けとなるのが、2019年度に初めて実施された「東京農大サマースクール」と「農業経営セミナー」。前者は相馬市と南相馬市の高校生を対象とし、東京農業大学の教員や学生とのフィールドワークを通して農学の面白さを理解してもらうことが目的だ。

夏休みの8月8日に開催され、21人の高校生が参加した。「水田の土壌の横顔を見てみよう」「田畑と里山の虫たち」「里山に進出する野生動物」「マーケティングの実践講座」の4講座から1つを選択。東京農業大学の大学院生・学生33人のサポートを受けながら、田畑や山中、地元の農業法人やスーパーなどでの実習を体験した。その成果を講座ごとにスライドにまとめて発表するため、東京農大の学生を交えて討論したことも、高校生には新鮮な感動をもたらしたようだ。

2019年8月8日に南相馬市で開催された「東京農大サマースクール」の様子。高校生は4つの講座から1つを選択して参加。(写真上)水田に穴を掘って土壌層を分析。

あらかじめ仕掛けたセンサーカメラで里山に出没する野生動物を確認。

地元のスーパーでマーケティングを学ぶ。

「大学生との交流で自分にはないものを吸収できた」(高校3年男子)

「大学の研究について大学生から話が聞けて、東京農大をもっと知るきっかけになった」(高校3年男子)

「田舎に関心がなく、早く東京に行きたいと思っていたが、地元を好きになれた」(高校1年女子)

参加した高校生の感想の一部だ。渋谷教授は「農学に興味がある生徒は少なくない。そんな若者が知識や技術を学んで、卒業後、地元に帰れば地域創生の中核人材になるはず。2020年度も実施予定です」と言う。

高校生だけでなく、学生にもよい刺激になったようだ。

「グループワークをする上での協調性や自分の考えを表現する力も、この経験を通して得られると思う」(国際バイオビジネス学科3年)

田畑などに生息する虫を捕獲して調査。

学びの成果を講座別に学生と一緒にスライドにまとめ、全員の前で発表。

「水田の土壌調査によって、改良を少し行うだけで農業を再開できることが分かりました。現地に赴いてデータを取り再生に役立てる実学主義の大切さを感じました」(大学院農業工学専攻博士前期課程1年)

もうひとつの「農業経営セミナー」は、昨年11月8日、9日に実施。初日は経営理念について、地元の農業者と学生がグループとなって討論を実施。折悪しく来襲した台風19号の被害が深刻だったことから、2日目は希望者を募って南相馬市でのボランティア活動に変更された。

「これも学生にはよい経験になったようです。今回のプロジェクトで感じたのは、農業に対する意識が変わることで、成長産業として伸びていく可能性は高いということ。特に相馬市は高付加価値の農産物を効率的に生産するモデルになってほしい。震災ではひどい目に遭ったけど、災い転じて先進的な農業が実現したと言える日が来てほしい。それこそが『復興のその先』であり、だからこそサマースクールも継続していきたいのです」(渋谷教授)

東京農業大学 地域環境科学部 生産環境工学科

広域環境情報学研究室 教授 博士(地球環境科学)

島田 沢彦

1970年、大阪府生まれ。1993年北海道大学農学部卒業。同大学大学院農学研究科修士課程修了、地球環境科学研究科博士課程修了。2001年より東京農業大学。専門分野は広域環境情報学。

国土のほとんどが乾いた土地や砂漠。

世界で最も暑い国ともいわれるアフリカの

ジブチ共和国で、東京農業大学は

29年間にもわたって緑化と農業に取り組んできた。

ジブチ共和国での研究活動の様子。農場の貯水タンクに広がる藻類を分析するためのサンプリング。

作物の生育をモニターするドローンを飛ばす直前。

農園の地下水くみ上げ動力に使用するソーラーパネルの発電効率を調査。

アフリカ大陸の北東部、スエズ運河に至る紅海の入り口に「アフリカの角」と呼ばれる半島がある。その北部に四国の約1.3倍の面積を持つのがジブチ共和国だ。2011年に自衛隊初の海外拠点が設置されたことで大きな話題になったが、東京農業大学では、それ以前の1991年から「乾燥地の農業と砂漠緑化技術」に取り組み、数多くの研究者や学生が現地で汗を流してきた。

とはいえ、年間の降雨量は日本の1割以下。その貴重な雨水さえ海に流れ出てしまう砂漠で、農業を根付かせるのは容易ではない。それでも東京農業大学の全学部があらゆる知見と技術を注ぎ続けたことが功を奏して、1〜2ヘクタールの小規模農園が増えていった。

この状況から、島田沢彦教授(地域環境科学部生産環境工学科)は、研究を次のステップに進めるプロジェクトを計画。それが2018年度「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)」に私立大学として唯一採択され、本格的な実験農場の開発に着手することになった。

「まずは砂漠の緑化技術を現地の人たちに紹介することが第一段階。次のステップはその定着。これをインプリメンテーション、実装と呼びますが、具体的な結果を出すための計画が認められたわけです。地形・地質データや衛星を使ってジブチ全土の緑化しやすい場所を調査するだけでなく、ドローン画像のAI解析シミュレーションなども駆使して植物相や水の流れなども把握。それを分析した上で、乾燥地でも持続可能な農業を営める場所を特定し、実験農園を設置します。現代のハイテクと最新の手法を活用して節水農業を実現していく予定です」(島田教授)

ちなみに、ジブチのプロジェクトは、2015年の国連サミットで採択されたSDGs(エスディージーズ=持続可能な開発目標)の17目標のうち「飢餓をゼロに」と「安全な水を世界中に」に該当する。後者は地下水脈などを明らかにして、農牧や生活用水を確保・管理するからだ。東京農業大学は29年も前から、人類の未来を守る活動を海外でも続けてきたのである。

ほとんど知られていないアフリカの小国で、自然環境も苛烈なジブチだが、教員・研究者だけでなく、大学院生や学生も多数参加している。

「修士論文や卒業論文のテーマにしてもらいます。年間に10人くらいかな。学部学科を問わないので、さまざまな専攻の学生が参加しています。現地で家を借り上げているので、そこに宿泊。1週間は農園で過ごすので、学部を超えた友人ができますし、見違えるほどたくましくなりますね。チャレンジはどんなことでも面白い。それで活動が地域貢献につながり、喜んでもらえれば、これほど幸せなことはないですよね」(島田教授)

篠崎誠さん。東京農業大学大学院農学研究科農業工学専攻博士課程。「ジブチは暑くて、まれに夜に雨が降ると濡れたまま外にいたほうが眠れました」

2018年に1カ月の滞在を2回繰り返した篠崎誠さん(農学研究科農業工学専攻)は、「猛暑に慣れるのが大変でした」と話す。

「現地の人に、飼っていた子ヤギを料理してやるからと言われて、フックにつるすのを手伝いました。あれは旨かったな(笑)。やはり寝食を共にしたので仲良くなれたと思います。会話はほとんどボディーランゲージですが、案外通じるものです。根性がついたことは確かですね」

篠崎さんの研究テーマは「ソーラーパネルの発電効率」。太陽光があふれるジブチにソーラーは適しているだろうが、乾燥地だけに砂ぼこりを被る。それによって発電効率が下がるのではなく、むしろ上昇することを発見したという。パネル表面を砂ぼこりが覆って温度が低下するためだが、この現象を論文にまとめるそうだ。

藤田菜生さん。東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科4年。「ドローンを飛ばしていると、現地の人たちが珍しそうに集まってきました」

藤田菜生さんは地域環境科学部生産環境工学科の4年生。現地に1カ月滞在し、ドローンを飛ばして地形を丹念に分析した。

「私は青年海外協力隊の宿舎で寝泊まりしたのですが、2日に1回は断水していました。そんな環境でも協力隊の方はパンを焼いたり、ハーブまで育てたりしていることに感動。限られた資源でも工夫さえすれば、幸せに暮らせるんですね」(藤田さん)

2人とも「得難い経験ができ、行ってよかった」と口をそろえる。

「研究成果はもちろんですが、トラブルや問題解決のプロセスに意味がある。それによって人間力を鍛えることも、実学主義のひとつ。資源は乏しくても、現地の人材育成にも貢献することで、10年後により多くの緑を育む技術を持った国にすることを目指しています」(島田教授)

2019年の春には小学校が開校。

体験型学習を重視した

カリキュラムが注目を集めている。

東京農業大学稲花小学校 校長 東京農業大学 副学長

国際農業開発学科 教授 農学博士

夏秋 啓子

1954年、東京都生まれ。1983年東京大学農学系研究科農業生物学専攻博士課程修了。1985年から東京農業大学、2001年に教授。2019年農大稲花小校長。専門分野は植物病理学。

さまざまなフィールドで研究成果を挙げる東京農業大学。専門とする農学の領域は、生き物や食、自然環境といった、私たちの日常生活にも身近なテーマといえる。

「本法人には、大学のほか、高等学校、中学校がありますが、小学校はありませんでした。そこで、大学に豊かに揃う農学の教育・研究資源を活用すれば、東京農大らしい初等教育ができると考えました」

そう語るのは、東京農業大学稲花小学校の夏秋啓子校長だ。世田谷キャンパスに隣接して、昨年春に開校した。初年度の在籍は1年生のわずか72人だが、元気で可愛らしい声が一帯に新しい風を吹かせている。

注目を集めた初年度入試は、定員の10倍を超える志願者となった。その志望理由として一番多かったのは、やはり東京農大らしさあふれる体験型学習への期待感だという。

田植えや稲刈りの体験も、大学教授による講義とセットで実施。収穫したお米は給食でしっかりと味わった。

「もちろん、大学生が学んでいることが、そのまま小学生に伝えられるわけではありませんが、多くの“本物”に触れ、より深い背景をたくさん語ることができます」

田植えや稲刈り、芋堀りや昆虫採集、馬や羊などの動物とのふれあいに、ヨーグルトづくり、木材の加工と、初年度だけでも多数の大学教員が、小学校で、大学キャンパスで、または畑や田んぼで、農学の魅力を子どもたちに伝えている。

昨秋には早くも2期生の入試が実施された。「期待感」で志願者を集めた初年度入試と異なり、1期生保護者の評判の影響を受けるため、真価が問われる機会だったが、結果的には初年度をさらに1割近く上回る志願者数となった。

「保護者の皆様に、前向きな感想が多いのは喜ばしいことです。しかし様々な体験も、ただ“楽しかった”で終わらせてはいけません。その体験をもとに子どもたちが思考を巡らし、考える力を磨くことで、きちんとした“学力”に反映するところまでが私たちの責務です。大学の資源を本当に活かせているかどうか、これからが問われるところです」

と、夏秋校長は語っていた。

提供:学校法人東京農業大学